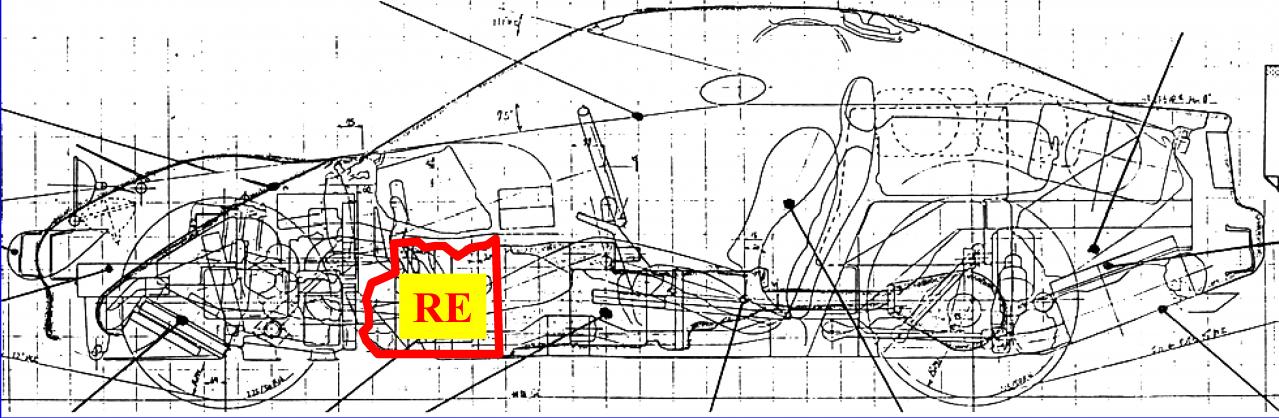

「RX-01構想」の側面図 ホイールベース内にREを収容し、しかもダッシュパネルの下までエンジンが食い込んでいる様子がわかる。ステアリングラックは完全にエンジンの前に位置し、トランスミッションはドライバーと並んでいる。フロントのバンパー・リインフォースの地上高は他モデルとの衝突整合性(コンパティビリティ)を考えて高い位置にあるが、ボンネット部分からは独立している。これが1992〜93年に描かれた「セントラルミッドシップ構想」の図面であり、その後のRE搭載モデルのパッケージングに大きな影響を与えた