フレームやタンク・シートはハンドメイド、開発の全貌を振り返る ♯3ヤマハ・ロードボンバー裏話、「なぜ細い、なぜ狭い?」真実に迫る開発ストーリー

- 2019/04/19

-

MotorFan編集部 近田 茂

前回ご紹介した「島 英彦」さんのもと、ロードボンバーの開発は着々と進められた。鈴木 脩巳編集長直々の依頼を請けた後、ヤマハ・エンデューロXT500が島さんに届けられた。その後は、モト・ライダー編集部もノータッチである。果たしてどのようなバイクが仕上がってくるのだろうか。その開発ストーリーの全貌が島さん自らの執筆で明らかにされたのである。(1977年5月号のモト・ライダー誌に掲載)

テキスト⚫️山田 純(YAMADA Jun) 編集⚫️近田 茂(CHIKATA Shigeru)

シェイクダウンテスト直前、初めて目にした黄色いロードボンバー

島さんは、ロードボンバーを開発する上で「ビッグシングル」、大排気量単気筒エンジンの振動に関しては、やはり相当心配していたようだ。フレームパイプ全体の中に窒素ガスを充填。小さい確認メーター(圧力ゲージ)をハンドルバーのセンターあたりにセットしていた。

細めのスチールパイプは芸術的と思わせるほど美しい溶接で仕上げられ、なおかつ内側中空部の多くが繋がりを持ちながら、どこにも解放部を持たない構造となっていた。つまりフレーム全体は密閉構造となっていて、窒素ガスを充填すると気体が漏れることはなく内圧が高まる仕組みだ。

つまりフレームにクラック(亀裂)が入る等、何らかの問題が発生すれば、充填したガス圧の低下がそれを知らせてくれると言うわけである。

「純ちゃん、もし走行中にこのメーターの針が減る方向に振れたら、すぐに走行を止めてね」と念を押していた。

初めて触れる世界でたった1台、手作りで誕生したロードボンバーである。多くのノウハウを持つ島さんにとっても、置物のお飾りではない、実際に走らせるマシンの開発となると、果たして上手く仕上げられているのかどうか、不安と責任に対するプレッシャーは非常に大きなものだったと思う。

ちょっと見ただけではわからないが、細部まで目をやるとエンジンを車体(フレーム)に固定するマウントプレートを2枚重ねとしていたり、エンジン上部とフレームへのプレート固定位置もシビアに考え抜かれていた。

そして、初めてこのスリムなバイクに跨って走り出そうとマシンに跨った時、僕は島さんのこのバイクに込めた考えを知ることになった。

スポーツバイクとしては低いシングルシートに腰を下ろし、ステップに足を載せようとした時、ギリギリまで内側に狭く作られたステップに載せられず、僕の足はストンッと踏み外していた。

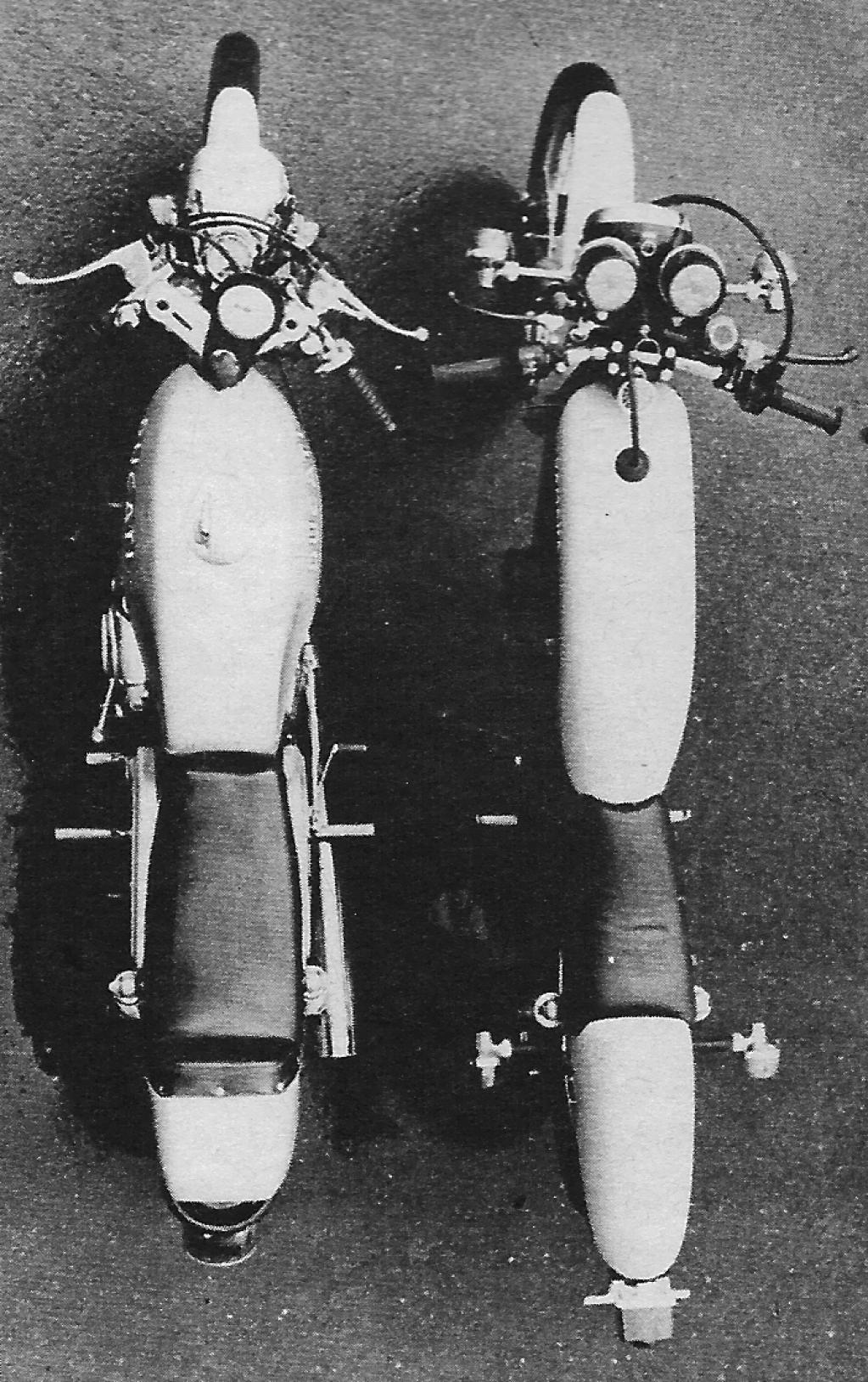

それもそのはず、この黄色いバイクの左右ステップの内側の幅は、当時の世界グランプリを走っていた50ccクラスのワークスマシン(スペインのデルビやドイツのクライドラー)とほとんど変わらないほどの狭さだった。

だから、十分なバンク角度を確保していながら、可能な限り低くステップをセットすることができ、そのおかげでシートも低くすることが可能だったのだ。

なる程、島さんはこれを実現したくて、XT500のフレームを改造するのではなく、一からフレームを作り上げたのだった。

エンジンがドノーマルであることは聞かされていた。吸排気系がXT500とは異なっていたが、パワーは高々30馬力程度。タイヤも、足回りに使われていたホンダCJ360Tに装着されていた普通のロードスポーツ車用ノーマルタイヤのままである。

しかしロードボンバーは走り出す前から、既に只者ではないオーラに満ち溢れていた。

(続く)

※実際の走行テストシーンについては次回のご報告に乞うご期待である。

◼️以下、当時の記事から抜粋(1977年5月号)

⚫️フレームを造る方向で

1976年8月中の約1ヶ月にわたるイメージ作りで、私はオンロード・マシンへの転用は、使えてもエンジンだけという結論を出した。

フロントウォークや、リヤクッション、そしてホイール回りのすげかえ、タンク、シートを変えただけでは、オンロード風XT500が出来上がるだけである。

そこで、フレームから新たに起こすという方向で、XT500は無視したレイアウトにする方針とした。

鈴木編集長は、フレームそのままで何とかならないか、という意向を示したが、私の意志は固く、かたくななまでに主張した。

ずいぶんと強硬なようだが、「私はフレームから起こすのでなければ、この開発は引き受けられません」と伝えた。

足回りのすげかえ程度でお茶をにごすのであれば、誰が造っても、たいした変りようはないのである。反面フレームから起こせば、形となるまでに300万円程度はかかってしまう。また、その後のセットアップに、最低100万円はかかるだろう。場合によっては、各部が日本の量産車レベルの信頼性を得るには、500万円の開発費がかかるかも知れない。

だが鈴木編集長は、「そうですか、フレームから起こさなければダメですか」と金額を含めて、顔色ひとつ変えずに、私の話に耳をかたむけたのだった。しかし…と言って「ひとつの条件があります」と鈴木さんは切り出したのである。「タンク、シートの外装デザインは当方に任せて欲しいんです。メーカーのデザイナーに頼みますから」とすでにワタリはつけてあるような言い方なのだ。

私は答えた。「完成後にはどんな形にするのも勝手だけれども、他人のやる外装デザインでは、私のフレームの形が制約を受けてしまうから、それだけはカンベンして下さい。」私は造形屋でも何でもないが、12歳の時にシルバービジョンというスクーターに乗って以来、今日まで20年もモトを唯一の興味の対象として生きて来たのだ。私は、これから造ろうとするモトに、ひとつの主義主張を貫きたかったのだ。

生まれ出づるニューマシンは、島英彦の意志で固めたかった。その形がモト・ライダーの読者から受け入れられない時には、全責任は私にあるわけだ、鈴木さんは「そうですか、他のデザイナーには任せられませんか」と困惑した表情を見せたが、私は一歩も譲らなかった。

だが「この話はなかったことにして下さい」とは言わなかったのだ。今にして思えば、ずいぶんと鼻っ柱の強いヤツと思われたに違いないし、私もずいぶん強気であったものだ。

実は、私はフレームから起こすことを決定する前に、作業をすでに開始していた。鈴木さんから、ゴーのサインが出る以前の話である。

その作業とは、イラストレーターであり、シマR&Dのブレーンでもある本間公俊クンに、数点のイメージ・スケッチをしてもらったのである。1点だけは私の意志であり、他は本間クン自身のイメージである。

これを見た鈴木さんは、「もうこんなところまでやっているんですか」と言いながら、スケッチを食い入るように見ていた。そしてしばらくの沈黙のあと「ともかくお願いします。早急に見積もりを作って下さい」と、スタートの旗を振り上げたのである。振り下ろしはしなかったものの、ゴーのサインが出たのも同然である。

ここで私は、すべてを自身の意志で貫けることに、大きな喜びを感じていた。他人のデザインしたガソリン・タンクに、フレームを合わせてくる心配は、一切なくなったのだ。

⚫️最大の眼目はコンパクト

ともかくスーパースポーツと呼ばれる類いのモトは、コンパクトでなければならない。コンパクトということは、モトにとって、どういうことかと言うと軽く、スリムであること、に集約できると思う。日本のビッグマシンは、いくら何でも大きすぎる。まるで、コールタールが一杯に詰まったドラムカンに、跨がっているようではないか。

シート高にしたって、190cm以上の大男が乗って支障がなければ、低い方が良いと思っている。だとすれば、スーパーカブやロードパルと同程度で良いはずなのだ。だいたい日本のナナハンのサイズ、特にシート高は、先駆となったCB750が、基準となったのではないだろうか。もし最初のCB750が75cm程度のシート高で登場していれば、後に続いたZ2もGT750も、ことごとくその辺に落ち着いたはずなのだ。だいたい、ウチの750は175cmの身長を基準としてシート高を設定しましたなどと言いわけをしてみても、社内のライダーが足もつけずに苦労しているではないか。私はここにひとつの見識を示そうと思っていた。

さし当たりの仕様は

① シート高は75cm以下。

② 車重は半乾燥(ガソリンなしオイル入り)で130kg以下。

③ ホイールベースは1410mm程度。

④ 前後の重量配分は半乾燥で47%:53%であること。

⑤ キャスターは立ち気味として63°〜64°であること。

⑥ 1人乗りであること。

⑦ タイヤは前が3.00-18、後ろが3.50−18。

⑧ 使用パーツは国産の量産車から流用すること。

⑨ ライディング・ポジションは、ステップの内幅をつめることを、最大の目標とすること。できれば、前屈時の前面積を125ccのロードレーサー程度に小さくしてしまう。

⑩ 形態として保安装備付きであるから現在の交通事情に合った安全性を盛り込むこと。

大まかに言って、以上10項目を、より高い次元でまとめ上げようということである。

見積書の作成とともに、使用パーツのチェックを始めた。

エンジンはXT500であり、足は私好みのCJ360に決定した。

8月中旬には、製図板の上に前後のホイール外形が、ホイールベース1410mmで書き込まれた。いよいよ、XTのオンロードモデルの開発が始まったのである。 (つづく)

◼️制作者紹介

シマR&Dは、元モーターサイクリスト誌テストライダー(1964〜69年)の島英彦が設立した、モトと4輪の研究所。昨年4月までリキ・レーシング・ディベロップメントのレーシング・マネージャーであり、この間(1969〜76年)、10台のモトと、5台の4輪の改造、開発をする。この一部は、メーカーから市販にうつされた。

現在、シゲノ・モータースの技術顧問もつとめる。1943年生まれの33歳。本名、長島英彦。独創的なメカの開発が得意。ロード・ボンバーは、11台目のモトであり、シマR&Dとしては1号車。

フレームNo.SRD—F−0001

ロードボンバーは驚きの細さで見る者を圧倒した。

⚫️著者プロフィール(モト・ライダー誌への参画)

アメリカから帰国後、少しかじったレースは止めて普通の仕事をしようとしていたところにやって来たのが、ビッグバイク誌で一緒に仕事をしていた小野里 眞くんだった。「これから僕のいる会社でバイク雑誌を作るんで、一緒にやらない? どうせ暇してんだろうから」と連れて行かれたのが、三栄書房だった。編集長は、鈴木脩巳社長が兼任していた。

それがモト・ライダー誌と関わるキッカケになった。

東京都在住

1950年1月生まれ 69歳

20歳の時単身渡米 AMAロードレースに参戦。

帰国後MCFAJジュニア350チャンピオン獲得。

その後バイク雑誌の編集、編集長歴任後、フリーランスへ。

現在BMW Japan公認ライダートレーニング・インストラクター 兼ツーリングライダー

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー

バイク|令和元年(2019年)のトピックおさらい!

原付免許で乗れるのか……? ハーレーダビッドソンの電動バイク...

- 2019/01/27

- ニューモデル

CBR250RRの贅沢な乗り味はライバル250ccスポーツを圧倒する【...

- 2019/01/23

- ニューモデル

【上下で5800円】“あのワークマン”が本気でバイク用レインウ...

- 2019/03/08

- ニュース・トピック

【トルク3割増】PCXハイブリッドの150cc版に試乗! スタート...

- 2019/08/14

- ニューモデル

出川哲朗「充電させてもらえませんか?」の電動バイクを真面...

- 2019/02/16

- ニューモデル

加速は? 距離は? 電動バイクって実際どうなの? ホンダ PCX...

- 2019/10/11

- ニューモデル

解決します! 交通ルールの素朴なギモン

あおり運転は百害あって一利なし! でも、もしかしたら被害者...

- 2019/09/28

- トピック

【上半身ハダカでバイク運転は許される?】法律上の露出度の...

- 2019/08/12

- ニュース・トピック

【半キャップでのヘルメットで大型バイクは乗ってよい?】現...

- 2019/08/11

- ニュース・トピック

これで完璧!クルマの乗車定員と子供の数え方。【シートベル...

- 2019/08/10

- トピック

自転車用や工事用ヘルメットでバイクを運転!はナニ違反?【...

- 2019/07/18

- ニュース・トピック

50ccで義務の二段階右折。義務のない125ccの原付二種でやった...

- 2019/05/08

- ニュース・トピック

3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひ...

- 2019/10/01

- トピック

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)っ...

- 2019/11/18

- トピック

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッ...

- 2019/08/20

- トピック

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感がある...

- 2019/07/09

- コラム・連載記事

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?

- 2019/06/20

- ニュース

3分でわかる!アシスト&スリッパークラッチって何? 250ccか...

- 2020/01/25

- トピック