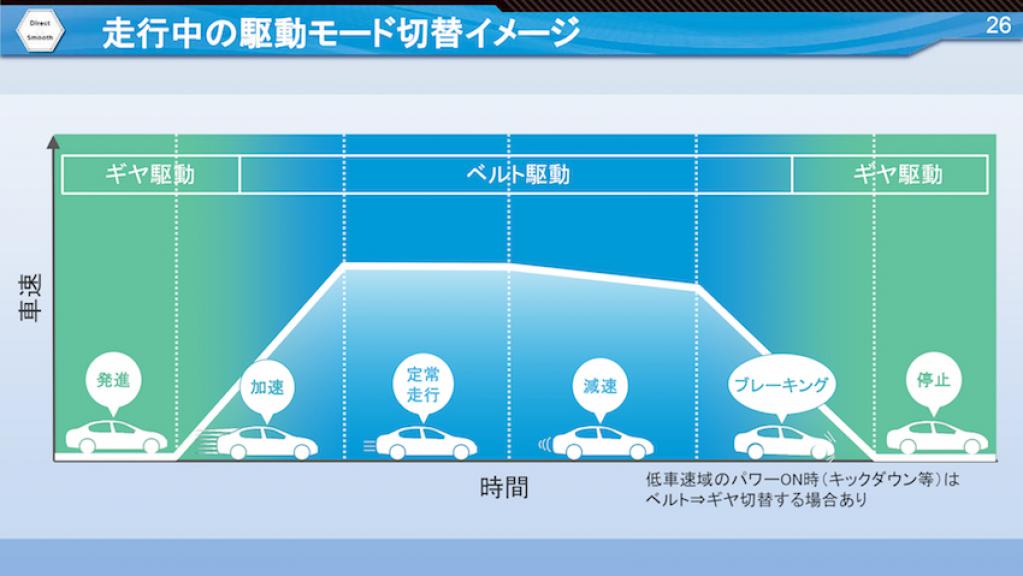

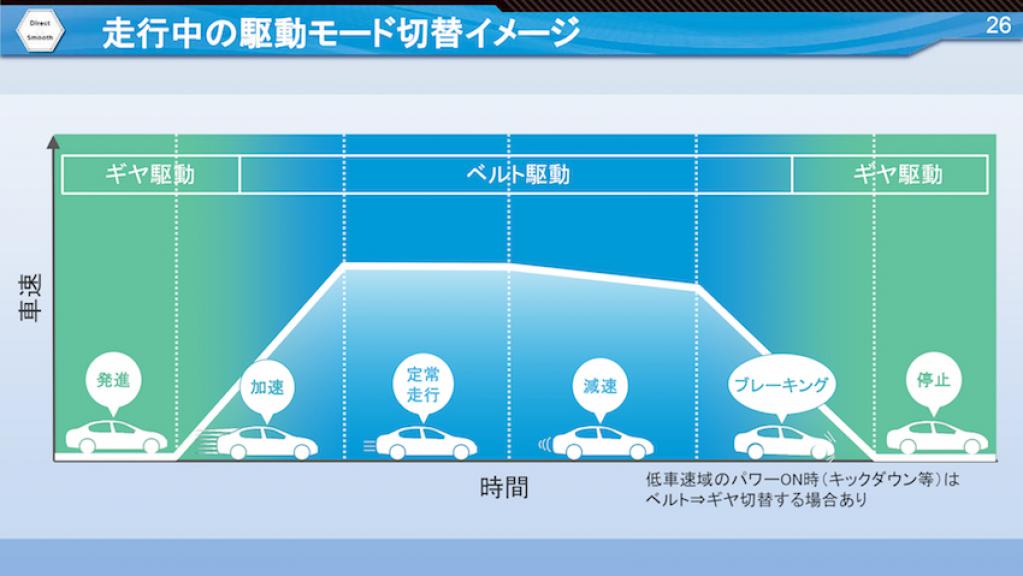

走行中の駆動モードの切替イメージ。ギヤ駆動するのは停止~発進とブレーキング~停止で、走行中は通常のCVTと同じくベルト駆動だ。低車速時にアクセルを踏み込むとベルト駆動からギヤ駆動に切替する場合もある。ベルト駆動時の変速も有段シフトのようなリズミカルなものになるという。

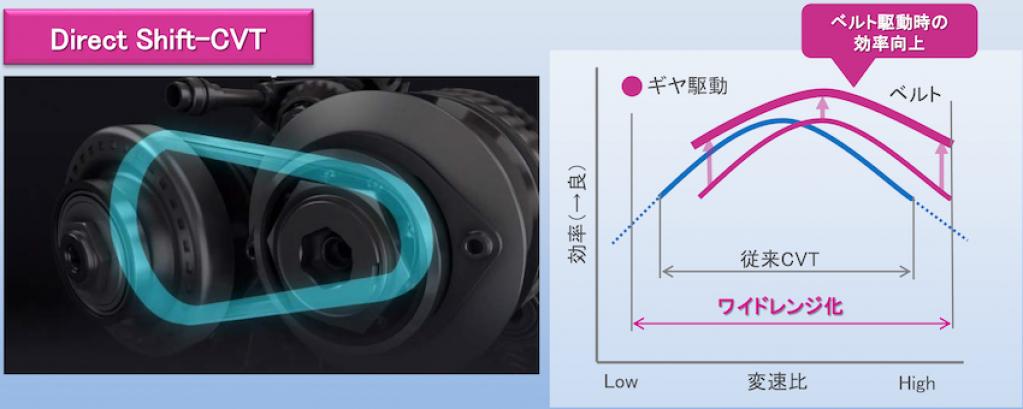

11度➡9度へ狭角化。 9度へのベルト狭角化はホンダが特許を持っている。9度プーリーは今後のCVTの進化に大きく影響しそうだ。狭角化でオイルポンプの油圧は高くなるが、プーリーの小型化、ベルトドライブの変速比幅を狭めたことでオイルポンプは小さくできた。

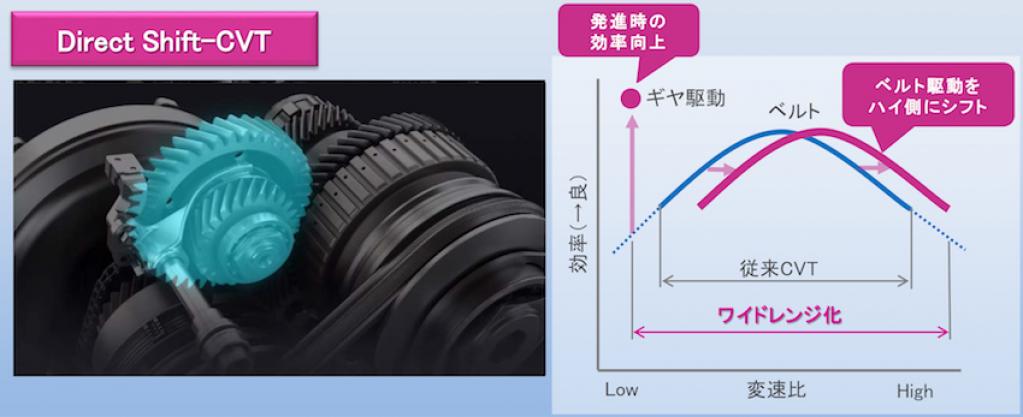

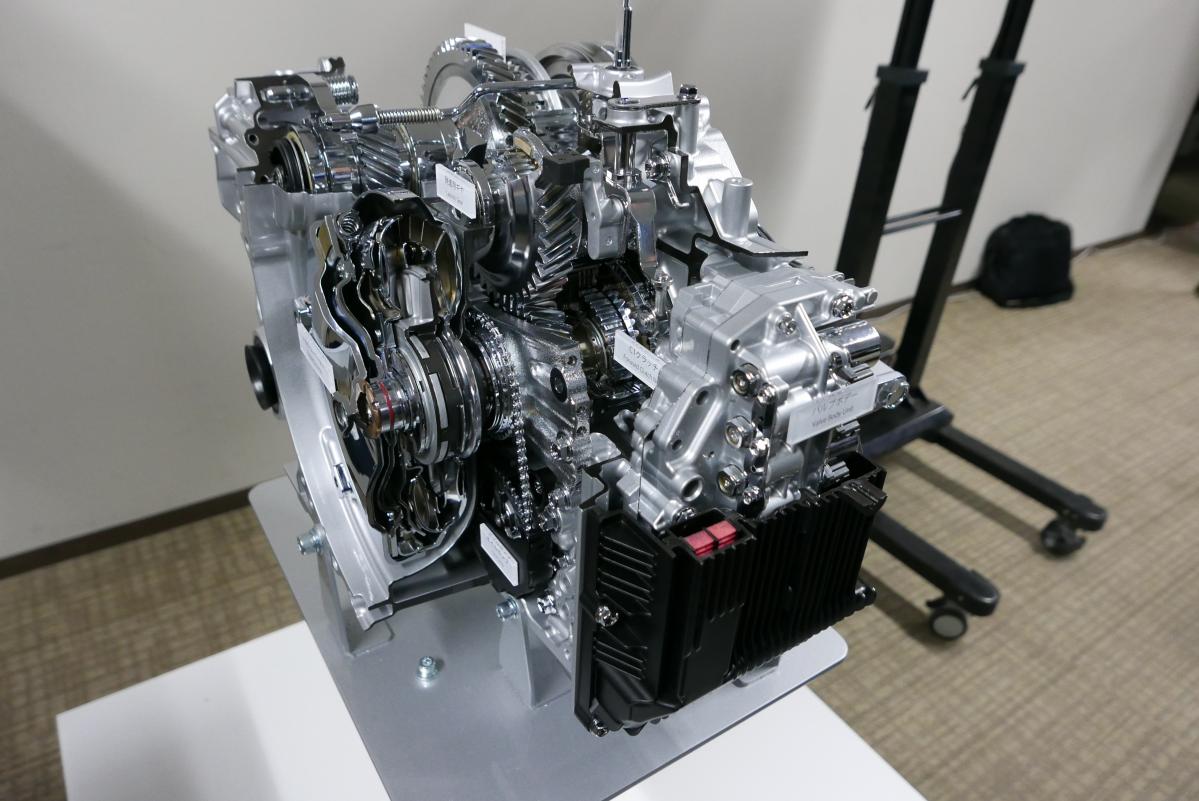

Direct Shift-CVT

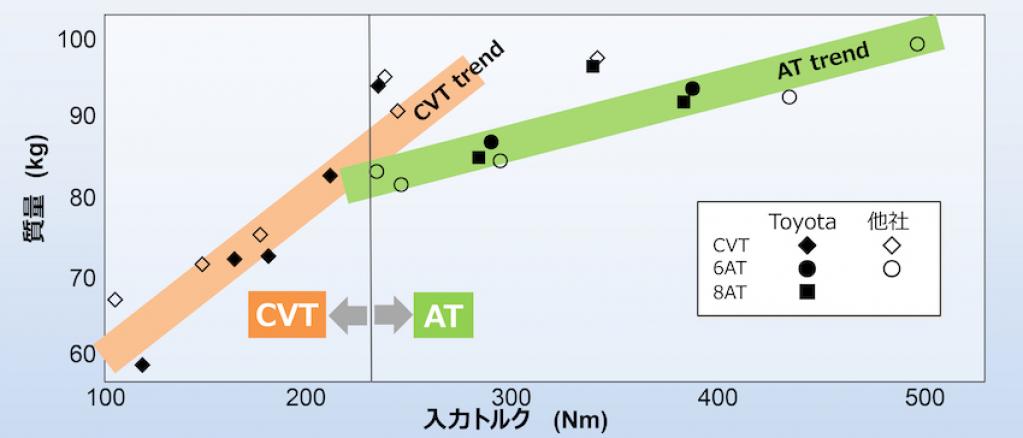

TNGAによるパワートレーンの考え方(自動変速機) CVTは入力トルクの増加に比例して重量と体格が大きく増加する傾向がある。TNGAではCVTとATの質量分岐点を境にして使い分ける。図版から読み取ると、入力トルク230Nmあたりか。2.0ℓNAエンジンまでがCVTでそれ以上はATを使うことを意味する。

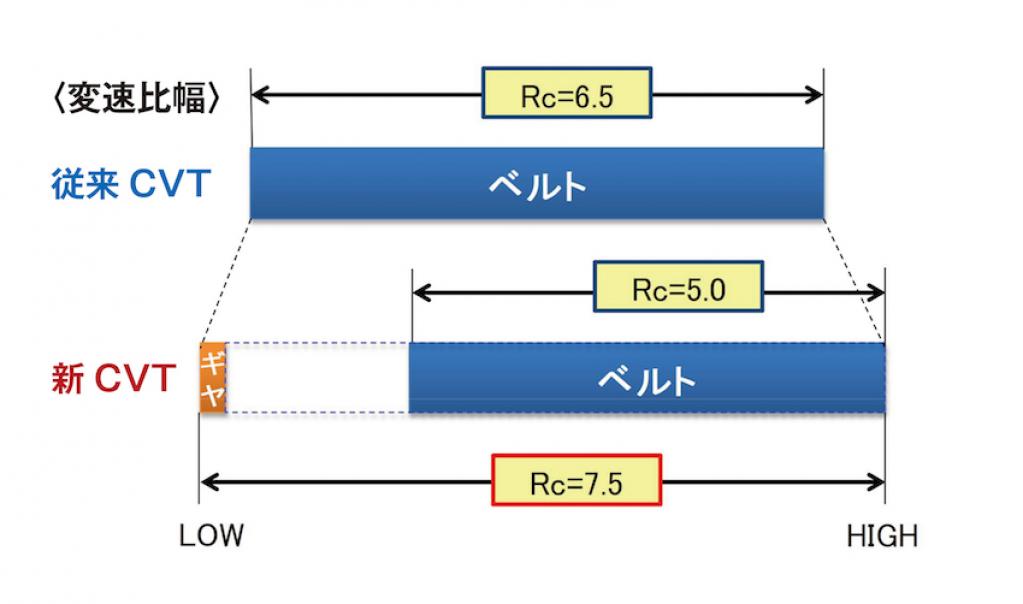

レシカバを7.5に拡大。 全体の変速比幅(レシオカバレッジ)は、7.5と2.0ℓクラストップ。ベルト駆動部のレシカバは5.0だから従来の6.5に比べて狭い。発進用ギヤの採用でベルト負荷を下げ、レシカバも狭めているのでプーリーを小型化できた。

Direct Shift-CVTでは発進をギヤ駆動にすることで、ベルト駆動をハイ側にシフトしている。効率が低いロー側を伝達効率の高いギヤを組み込んだわけだ。同じく効率の低いハイ側をギヤにするという発想もあるはずだ。

ベルト駆動をハイ側にシフトさせるだけでなく、ベルト駆動自体の効率も上げている。プーリーを小型することでプーリー自体のサイズも重量も低減され、変速に使うエネルギーも小さくできた。

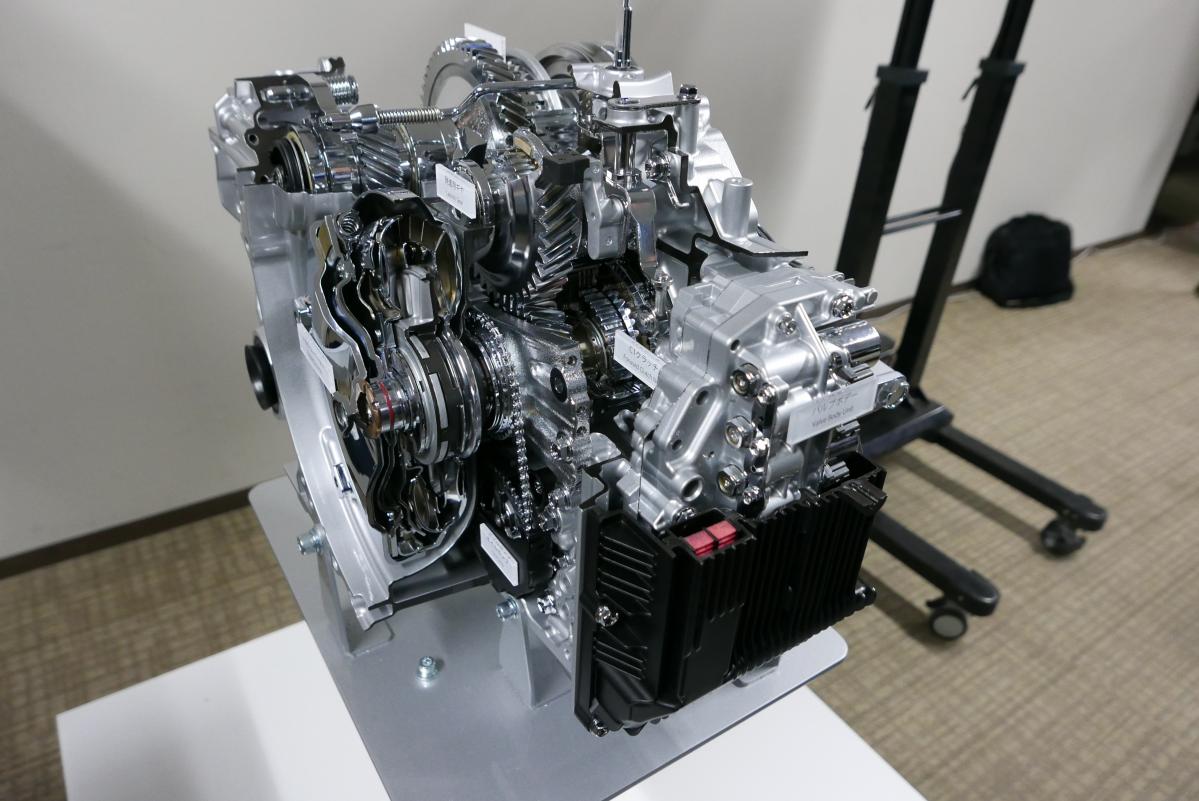

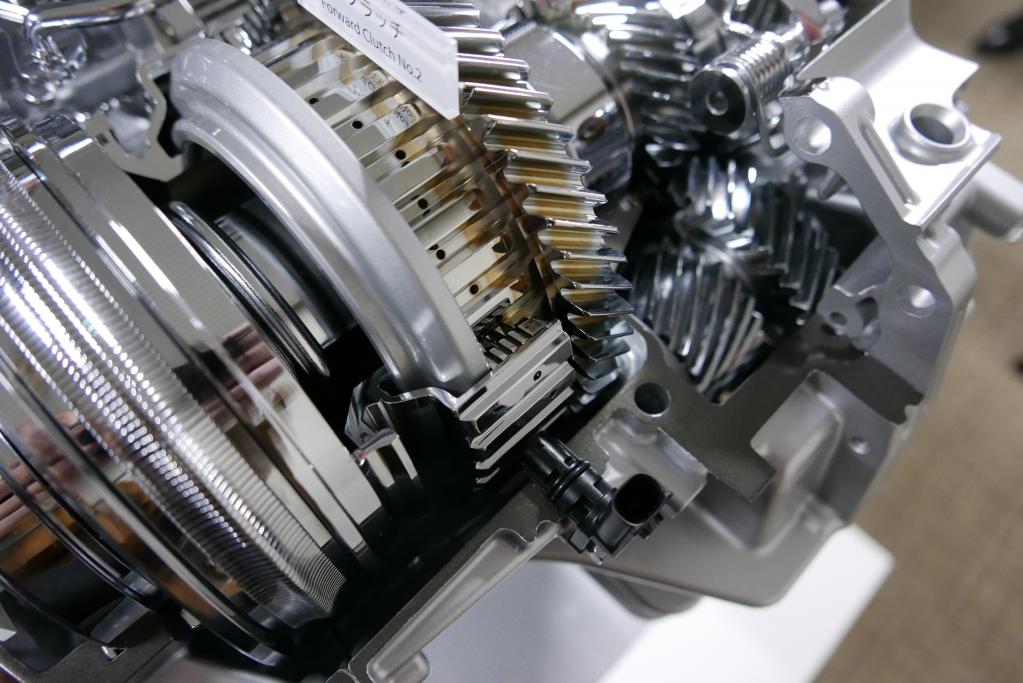

これが発進ギヤ。1速ギヤと切替部があるため、全長はどうしても長くなる。プーリー・ベルトの11度から9度へ狭角化は、CVT長の短縮化にも貢献する。発進ギヤを組み込むことで、ベルトドライブのためのオイルポンプのサイズも小さくできる。

C2クラッチに湿式多板クラッチを入れて、ギヤ駆動とベルト駆動の切替えを湿式クラッチのスリップ制御とロックアップクラッチスリップ制御する。ATで培った制御技術でシフトショックは最新のAT並みにチューニングできるという。

ベルトとプーリーの構造自体は基本的に従来と変わらない。プーリーの小型化とベルト狭角化によって変速速度を20%向上させた。

トルコン&オイルポンプ。 通常のCVTと同様に発進デバイスとしてトルクコンバーターを使いトルク増幅を行なう。ロックアップの考え方も通常と同じ。できるだけロックアップ領域を広げることで燃費を稼ぐわけだ。ギヤ駆動のオイルポンプが見える。

走行中の駆動モードの切替イメージ。ギヤ駆動するのは停止~発進とブレーキング~停止で、走行中は通常のCVTと同じくベルト駆動だ。低車速時にアクセルを踏み込むとベルト駆動からギヤ駆動に切替する場合もある。ベルト駆動時の変速も有段シフトのようなリズミカルなものになるという。

11度➡9度へ狭角化。 9度へのベルト狭角化はホンダが特許を持っている。9度プーリーは今後のCVTの進化に大きく影響しそうだ。狭角化でオイルポンプの油圧は高くなるが、プーリーの小型化、ベルトドライブの変速比幅を狭めたことでオイルポンプは小さくできた。

Direct Shift-CVT