デフ入門。クルマはなぜすんなりと曲がれるのか。モーターファン・イラストレーテッド163号第1特集

- 2020/04/21

-

牧野 茂雄

クルマがカーブを曲がるとき、旋回外側の車輪と内側の車輪とでは軌跡が違う。旋回外側車輪のほうが内側車輪よりも長い軌跡を描く。左右のタイヤは同じ直径だ。軌跡の長さの違いは、いったいどこでどう吸収されているのか……その答えがデファレンシャルギヤにある。

TEXT:牧野茂雄(MAKINO Shigeo) ILLUSTRATION:熊谷敏直(KUMAGAI Toshinao)

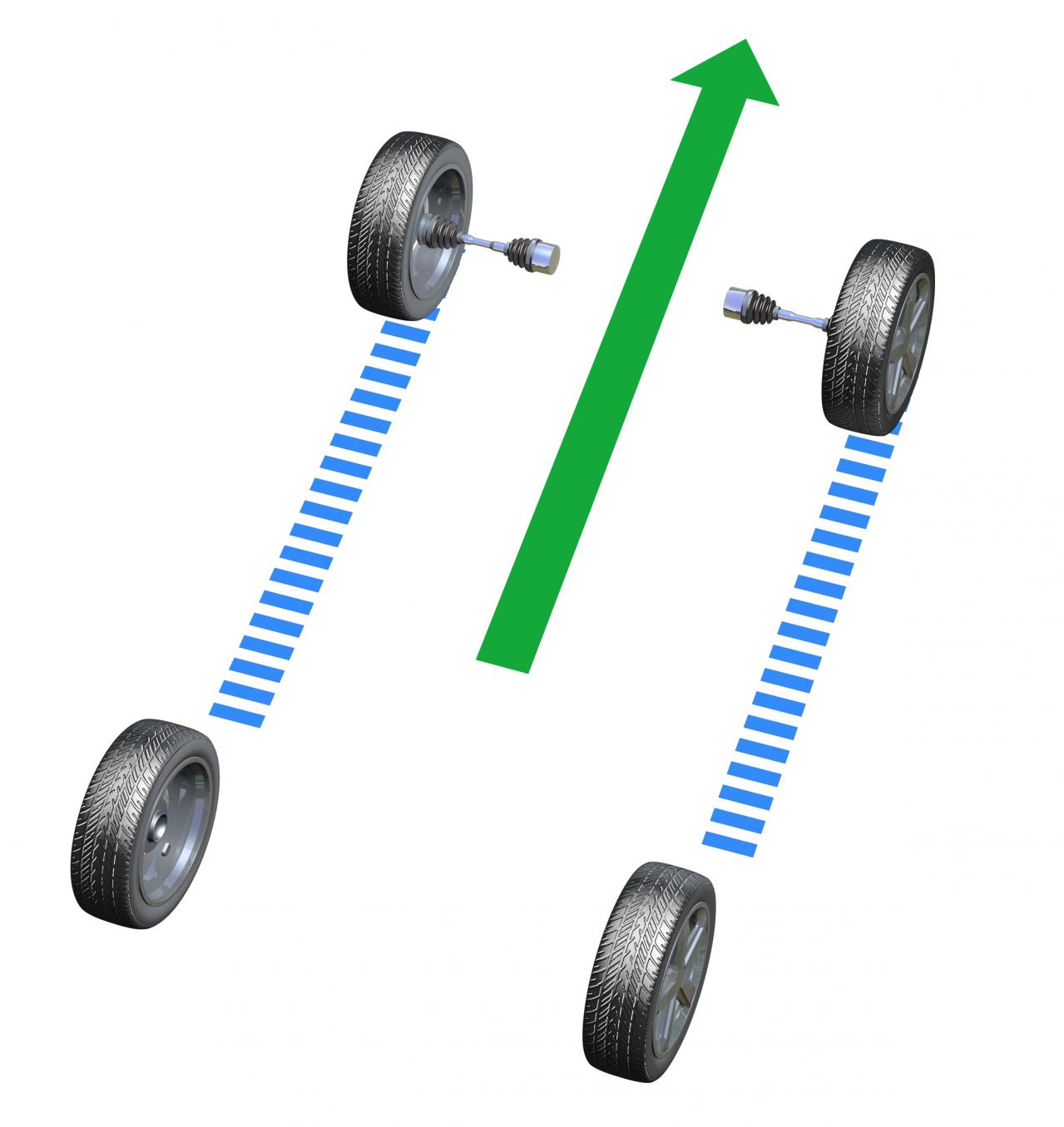

イラスト(ア)は、ステアリング(ハンドル)を操作していない「直進」の状態。タイヤのもっとも外側の直径が63cmだとすると、タイヤが1回転すれば直径×円周率で約198cmの距離を進む。

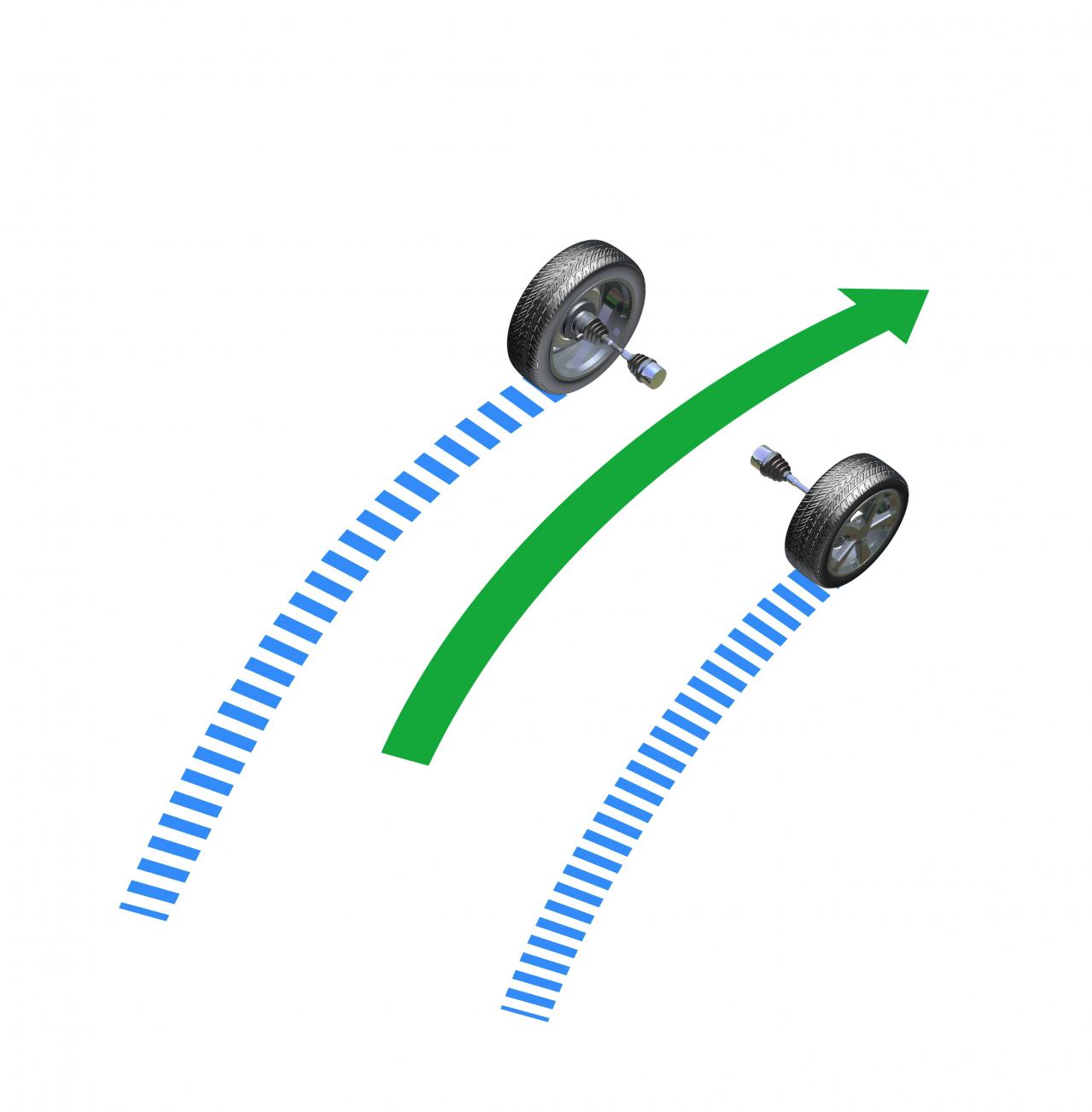

イラスト(イ)はカーブを曲がっているとき。パッと見でわかるように、左右輪が描く軌跡の長さは違う。イラストは左右のタイヤの直径を違えて描いてある。タイヤ直径が左右で違い、旋回外側車輪のタイヤのほうが旋回内側車輪のタイヤより直径が大きければ何も問題はない。

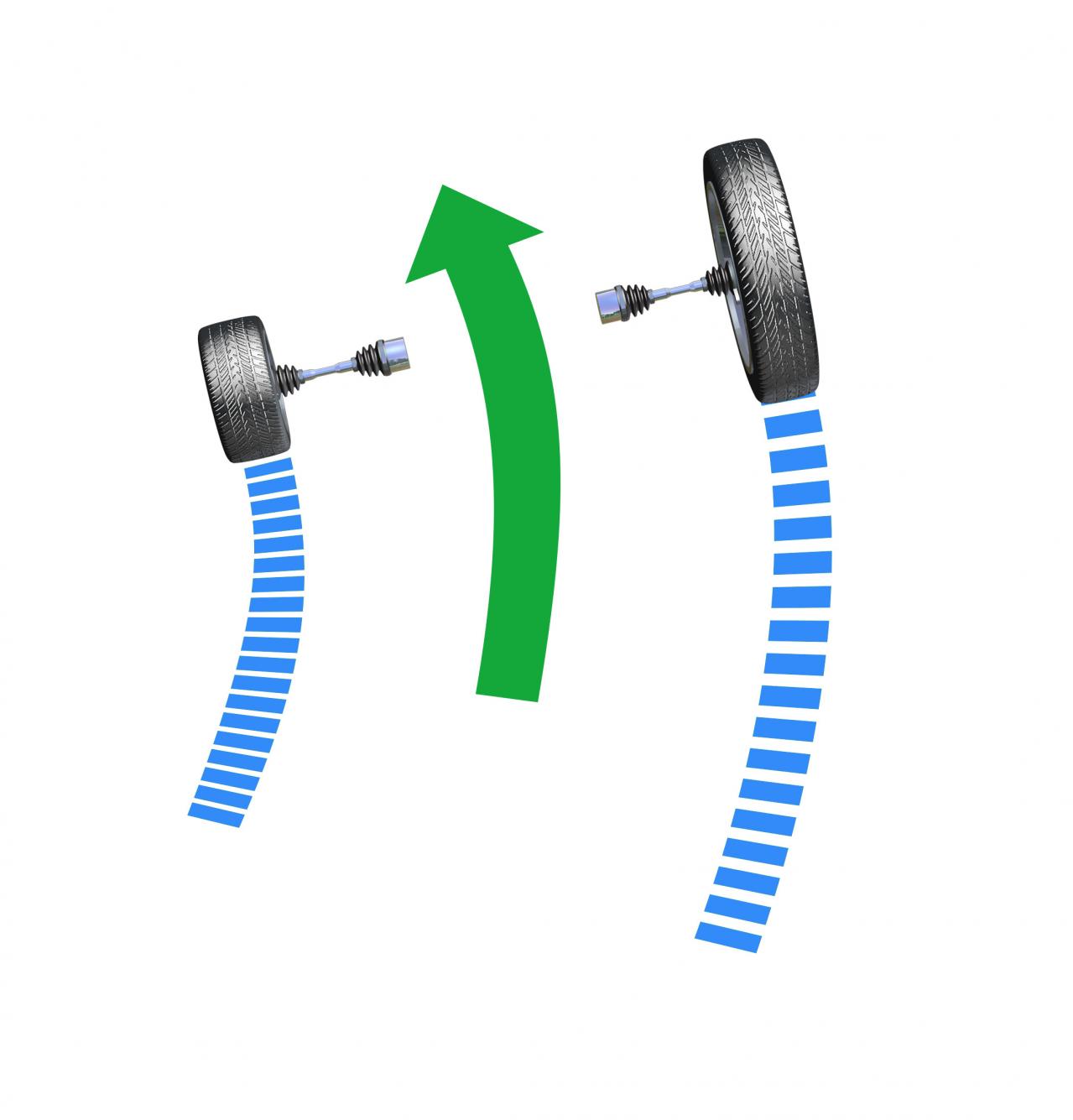

イラスト(ウ)は(イ)よりもステアリングを大きく回した状態。カーブの半径が(イ)よりも小さいときだ。旋回外側車輪のタイヤは、イラスト(イ)よりもさらに長い軌跡を描く。イラストは左右のタイヤサイズを大きく違えて描いてある。これくらい左右タイヤの直径が違えば、小さな半径のカーブでも問題なく曲がれる。

しかし、走っている最中にタイヤのサイズを変えることはできない。では、どうすればいい?

左右のタイヤそれぞれの中心を結んだ距離をトレッドと呼ぶ。旋回半径30mのカーブ(30Rのカーブ)をトレッド1,700mmのクルマで90°曲がるとき、道路の中心線上に車両中心を合わせて曲がると仮定して、旋回外側輪が描く軌跡は約47.79m、旋回内側輪の軌跡は約46.45mだ。その差は1.34m。これをどうやって吸収しているのだろうか。

役に立つのはデファレンシャルギヤ(略してデフ)だ。日本語では「差動歯車」と呼ばれる。カーブを曲がるときは、そのカーブの半径(曲率と呼ぶ)によって左右の車輪が描く軌跡の長さが変わる。左右の車輪が独立しているときは何の問題もないが、エンジンからの動力を伝える「駆動輪」の場合は、左右の車輪は連結されている。エンジンはひとつだから、左右の車輪に同時に「力」を伝えなければならない。となると、駆動輪はどうやって動いているのだろう……。

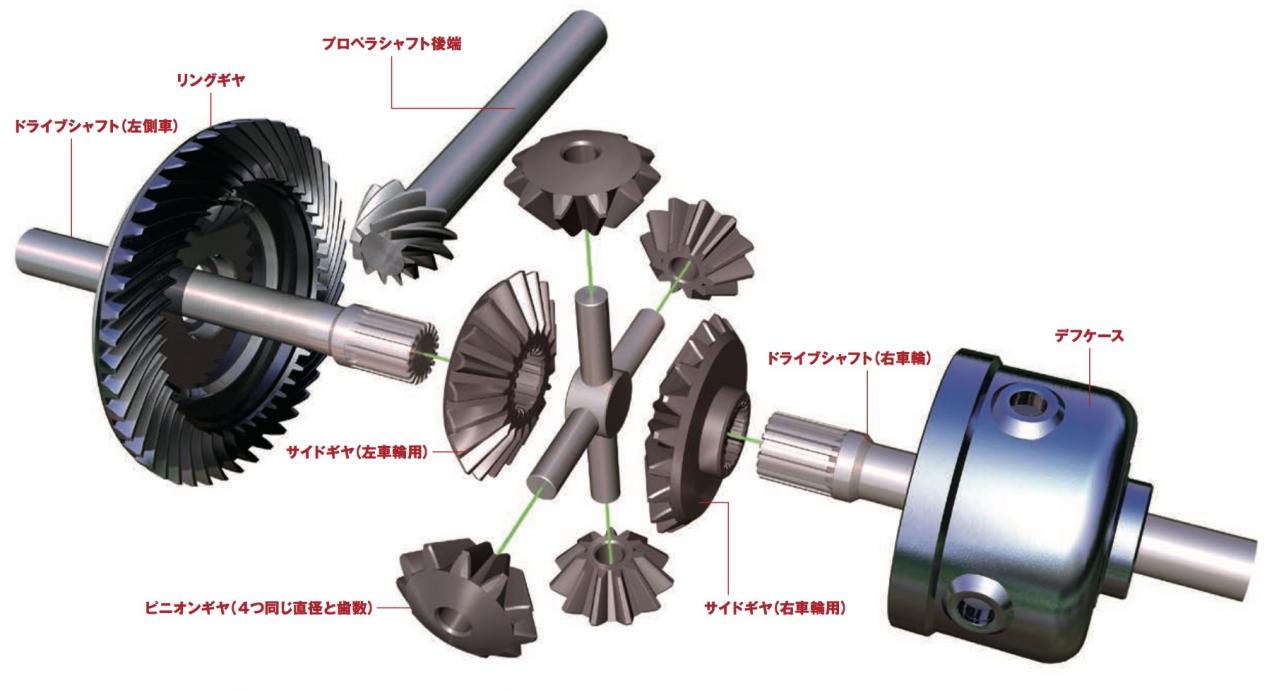

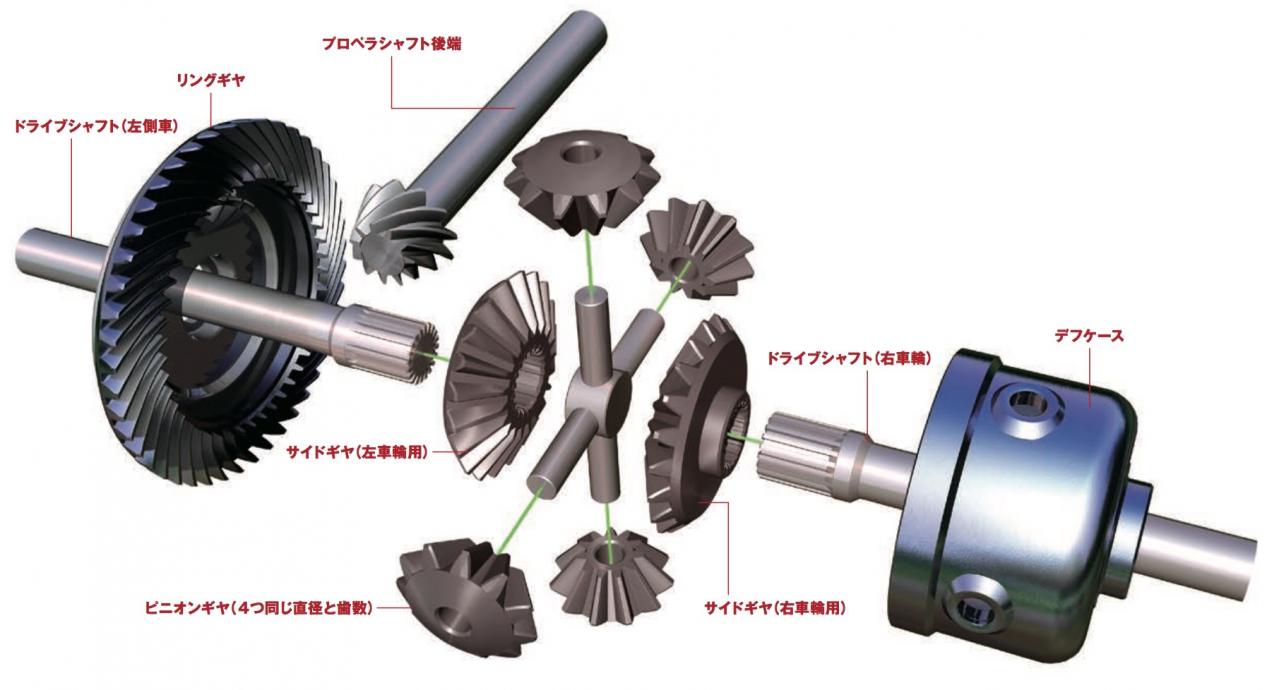

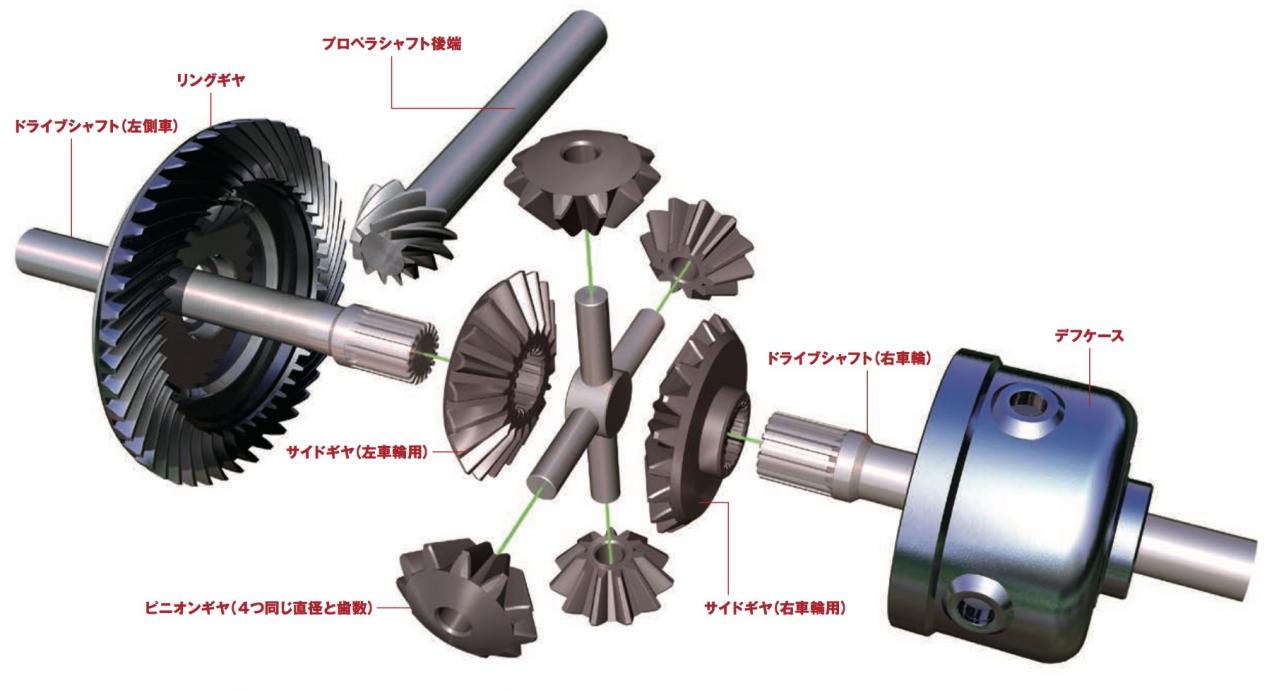

イラスト(エ)はエンジン縦置き後輪駆動のクルマに使われている一般的なデファレンシャルギヤの中身だ。エンジンで生まれた動力は、プロペラシャフトのいちばん後ろにある歯車からリングギヤに伝えられる。エンジンからの動力をここで90°ひねって左右の車輪に振り分ける。

いま世の中でもっとも多いエンジン横置き前輪駆動のクルマ、いわゆるFF車の場合は、エンジンからの出力軸と車輪は平行だから、リングギヤの形が変わる。動力の方向を90°ひねらなくてもいい。しかし、それ以外の構造は同じだ。FF車もデファレンシャルギヤを備えている。

デフケースの中には、ごらんのように歯車がたくさん入っている。すべてベベルギヤ(傘歯車)と呼ばれるギヤだ。サイドギヤは2個が向かい合って内蔵される。左車輪用のサイドギヤと右車輪用のサイドギヤだ。それぞれのサイドギヤはドライブシャフトの取り付けられていて、ドライブシャフトの先端に車輪(タイヤ)があるという位置関係だ。

つまり、デフケースの中では左右の車輪は分割されている。一本の軸ではない。しかし、これではエンジンの力は左右の車輪に伝わらない。そこで、左右車輪用のサイドギヤを連結するための歯車が必要になる。それがピニオンギヤだ。

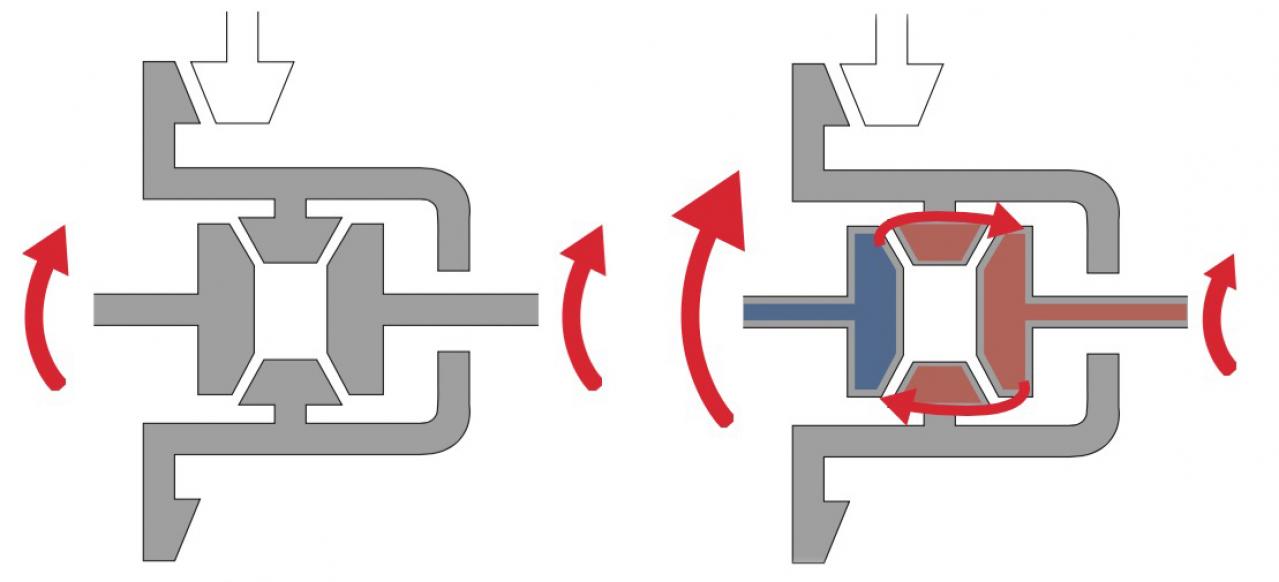

このイラストには4個のピニオンギヤが描かれているが、この数はクルマの重さやエンジンの馬力によって1個、2個、4個と変わる。どのようにはたらくかと言うと、ステアリングを左右どちらにも切っていない直進のときは、左右のサイドギヤはピニオンギヤによって左右一体に連結され、左右の車輪が一体になって回転する。デフケース全体は車輪と同じ方向にまわる。中に入っているピニオンギヤは止まったままだ。回転していない。

ところが、運転者がステアリングを切り始めるとすぐに、左右のサイドギヤの回転数が同じではなくなる。少しズレる。するとピニオンギヤがゆっくり回り始める。右方向のカーブを曲がるときは左側の車輪の回転が右側の車輪よりも早くなる。この回転差をピニオンギヤがうまく吸収してくれるのだ。

これがデファレンシャルギヤの構造と役割。発売中のMotorfan Illustrated 163号はデファレンシャルギヤの役割、その弱点、弱点を克服するための対策などを特集した。また、前輪と後輪を駆動するAWD(オール・ホイール・ドライブ)では、どのようにして前後輪の回転差を吸収するのかも解説している。

モーターファン・イラストレーテッド 163号「差動 vs 差動制限」

Chapter 1 デファレンシャルギヤを理解する

・左右輪の回転差を許容する

・そのときデフはどのように動くのか

・差動制限はなぜ必要なのか

・なぜLSDが必要なのか

・FFにLSDを入れる理由

・前後軸の間にデフを入れた「常時4輪駆動」の挙動

・カップリング方式の特徴

・電子制御カップリングでデファレンシャル機能を持たせる

Chapter 2 AWDシステムの種類と最新事例

・ジェイテクトITCC

・トヨタGRヤリス

・マツダi-ACTIV-AWD

・日産アテーサE-TS

・スバルAWDはなぜ4種あるのか

Chapter 3 トルクベクタリング

・“トルクベクトリング”を12年先んじていたDYC

・グリップ領域でヨーモーメントを加える:S-AWC

・4WDのメリットを拡大しつつ損失を低減:トヨタRAV4のAWD

Epilogue 電動化は体力向上のチャンス——久保愛三先生寄稿

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebこれが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費が劇...

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形往復...

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に洗練...

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこそ光...

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4とリフ...

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計ってみた...

会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chapter2...

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善手法...

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエンジン...

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてくだ...

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレインだ...

3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひとつ...

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)ってな...

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッチ付...

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感があるのか...

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?