内燃機関超基礎講座 | ガソリンエンジンの火花の作り方 点火装置の歴史と変遷

- 2020/09/16

- Motor Fan illustrated編集部

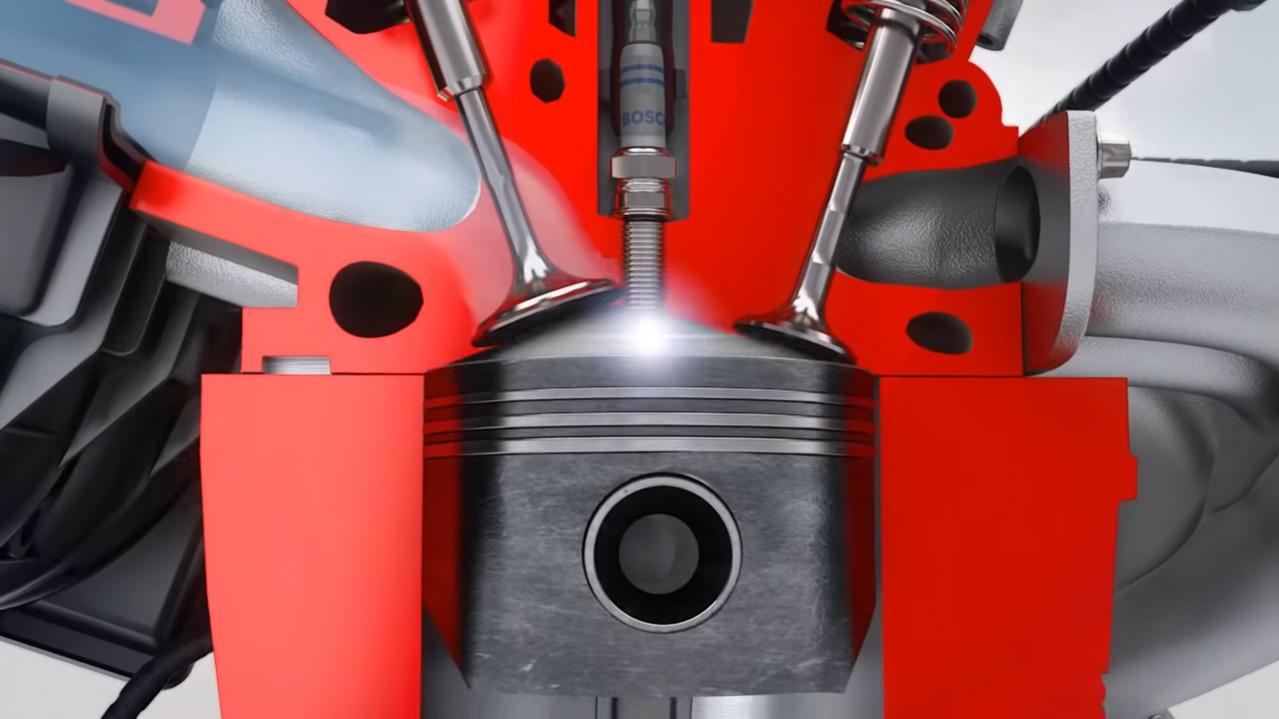

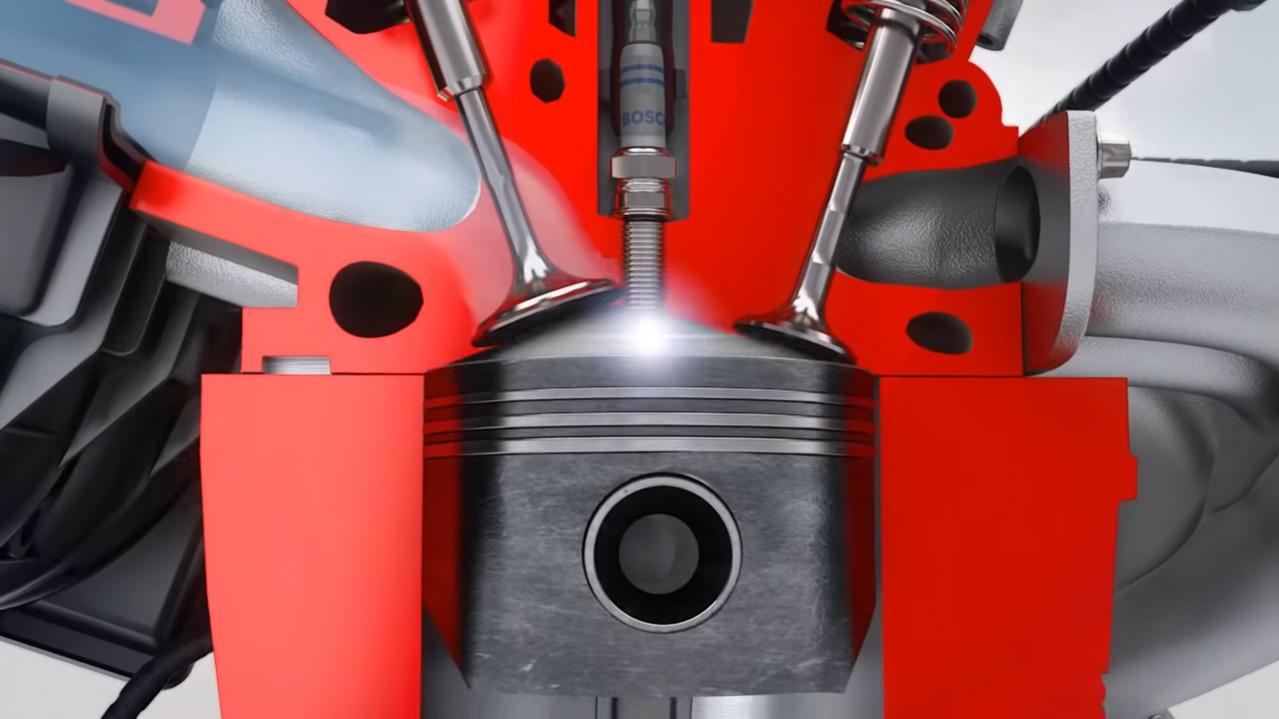

狙ったタイミングで、混合気の持つエネルギーを余さず膨張行程に生かすために、確実に火を飛ばす。アイドリングからレッドゾーンまで、着火の確実性を担保するための仕組みはどうなっているのだろうか。

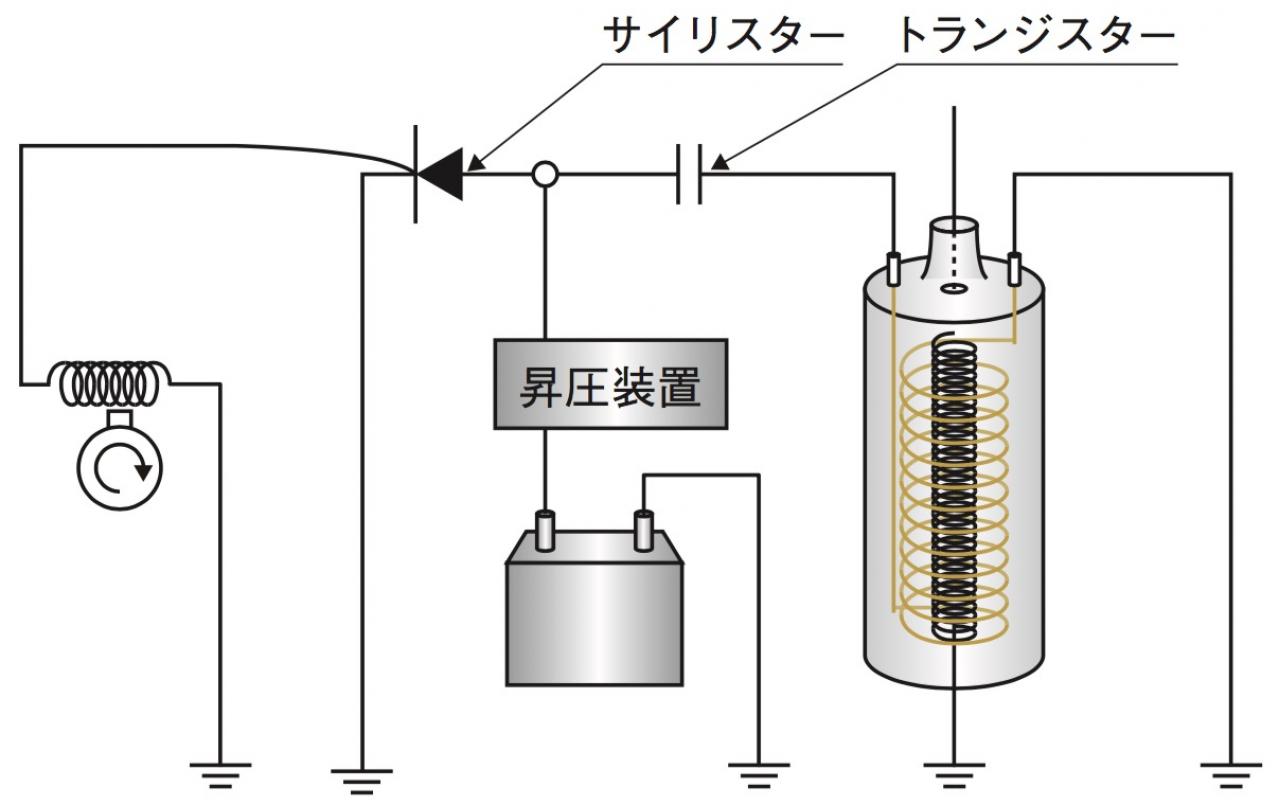

自動車の黎明期から、点火エネルギーは電気を用いてきた。点火プラグに流す高電圧は、自己誘導作用と相互誘導作用という、ふたつのコイルの特質を用いて作られている。

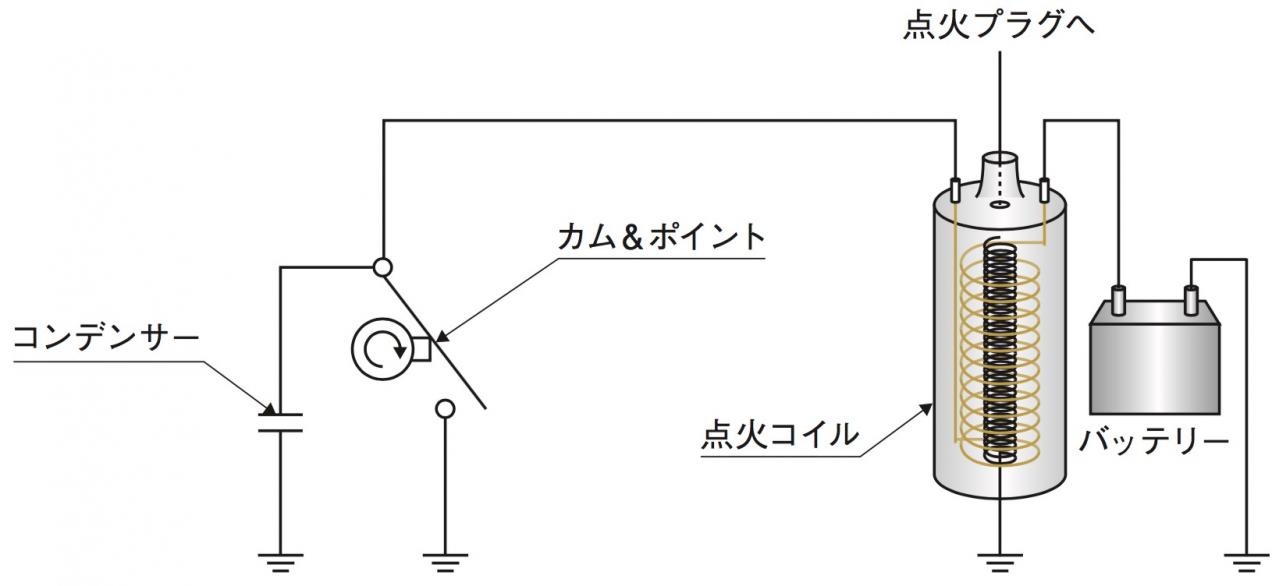

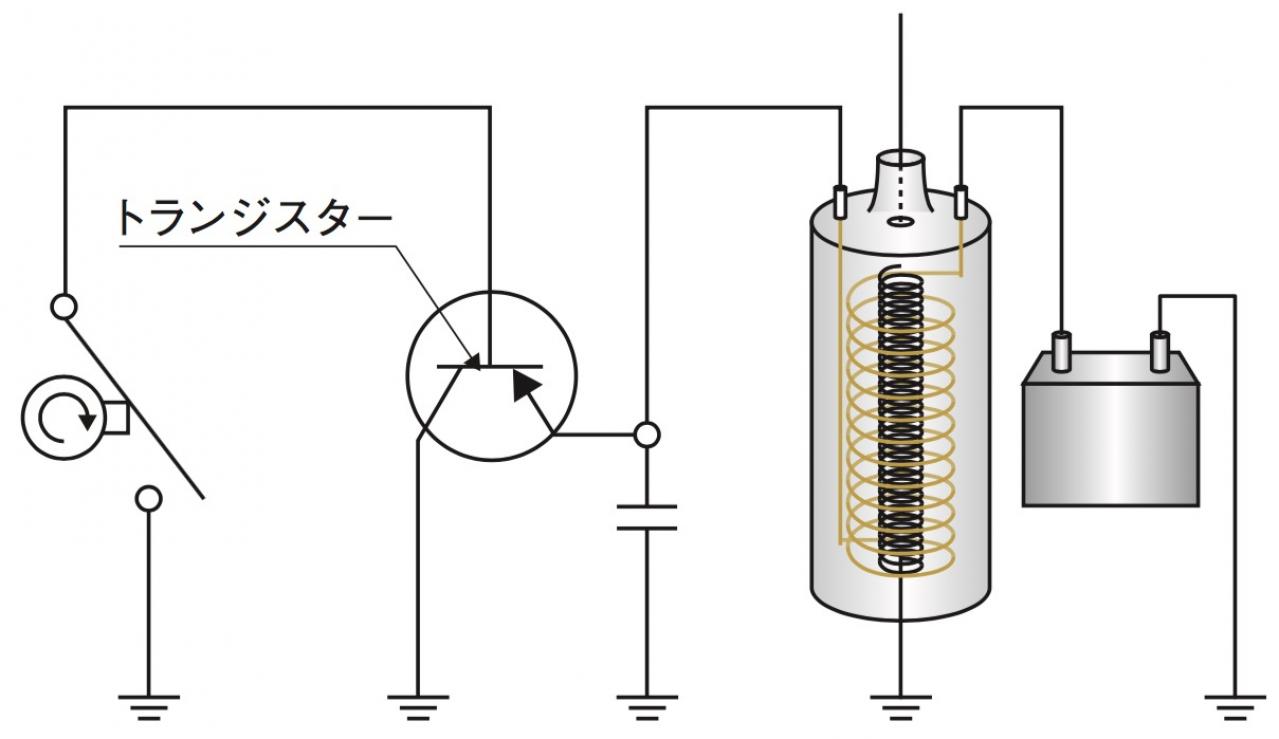

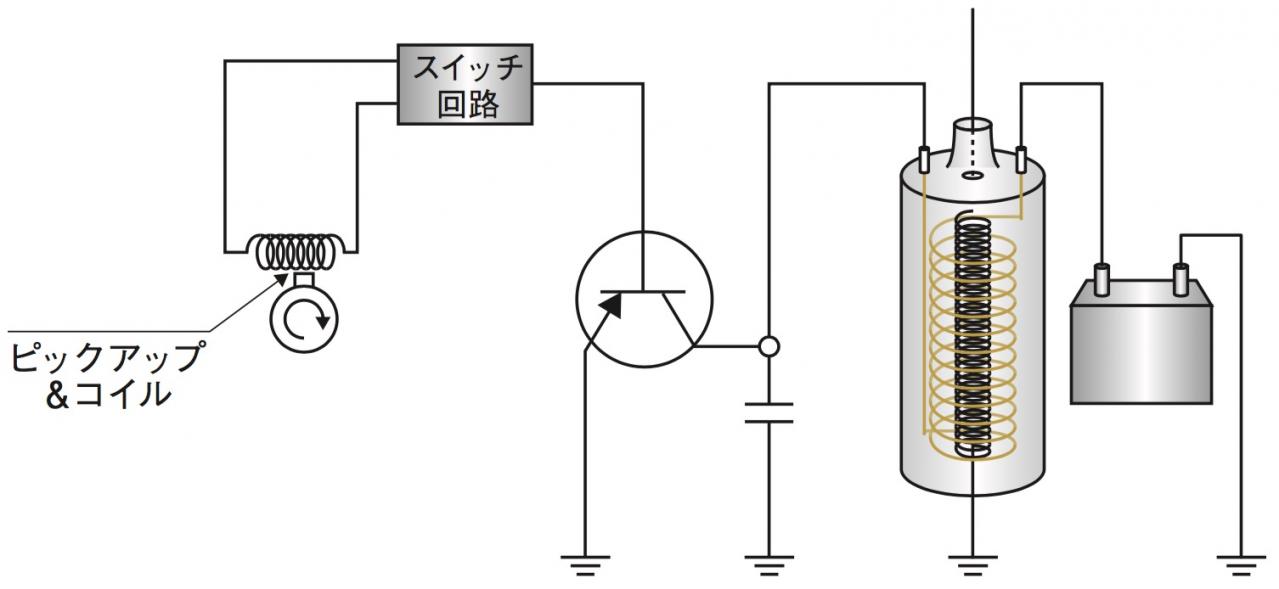

コイルに電流を流しコイルを磁化すると、周囲には磁界が発生する。電流を遮断すると当然コイルは消磁し始めるが、電気には慣性力のように現状を維持しようと働く作用(起電力)があり、瞬間的に高電圧が生じる。これを自己誘導作用と呼ぶ。回路内に流れていた電流値が大きいほど、遮断する時間が短いほど、高い電圧を発生させることができるのが特徴だ。

いっぽうの誘導相互作用とは、鉄心を同一としたふたつのコイルにおいて片方のコイルで回路を断続すると、もう片方のコイルにも起電力が生じるという現象。このとき、ふたつのコイルの巻数を異ならせると、発生電圧を増幅させることができる。点火コイルの場合には、直流12Vを印加する一次側コイルの巻数に対して、二次側コイルの巻数をおよそ100倍とし、数万Vを発生させている。容易に想像できるとおり、一次側へのエネルギーを高めれば、二次側の出力も大きい。一種のトランス(変圧器)とも言えるこの点火コイルを用いて点火プラグに着火させる仕組みは、現代においても基本は変わらない。点火装置の進化は、機械的な信頼性の追求、高回転運転時の着火遅れへの対応、高エネルギー生成のための工夫など、この自己/誘導相互作用をいかに効率的かつ確実に実現するかという繰り返しであった。

点火装置の進化の理由もほかの補機の流れと同様に、メカニカルからエレクトリカルへの流れである。機械仕掛けではどうしても一定の性能を維持するための定期的なメインテナンスが必要であり、ドライバーにも知識が要された。天候や温湿度によっても好不調がある。電子機器の進化と低廉化の恩恵を受け、いまや点火装置はどのように動作しているかを知らなくてもまったく問題がないほどに、長寿命高度化を果たしている。

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー

これが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費が劇...

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形往復...

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に洗練...

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこそ光...

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4とリフ...

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計ってみた...

会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chapter2...

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善手法...

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエンジン...

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてくだ...

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレインだ...

3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひとつ...

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)ってな...

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッチ付...

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感があるのか...

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?