内燃機関超基礎講座 | 12V鉛バッテリーの長寿命化技術:頻繁な充放電制御への対処

- 2021/04/20

- Motor Fan illustrated編集部

「自動車用バッテリー」として、長年に渡って使い続けられてきた鉛バッテリー。もはや技術的には枯れ切った製品とのイメージがあるかもしれない。しかし、鉛バッテリーは時代ごとの要求に応えて、今も進化を続けているのだ。

TEXT:松田勇治(MATSUDA Yuji)

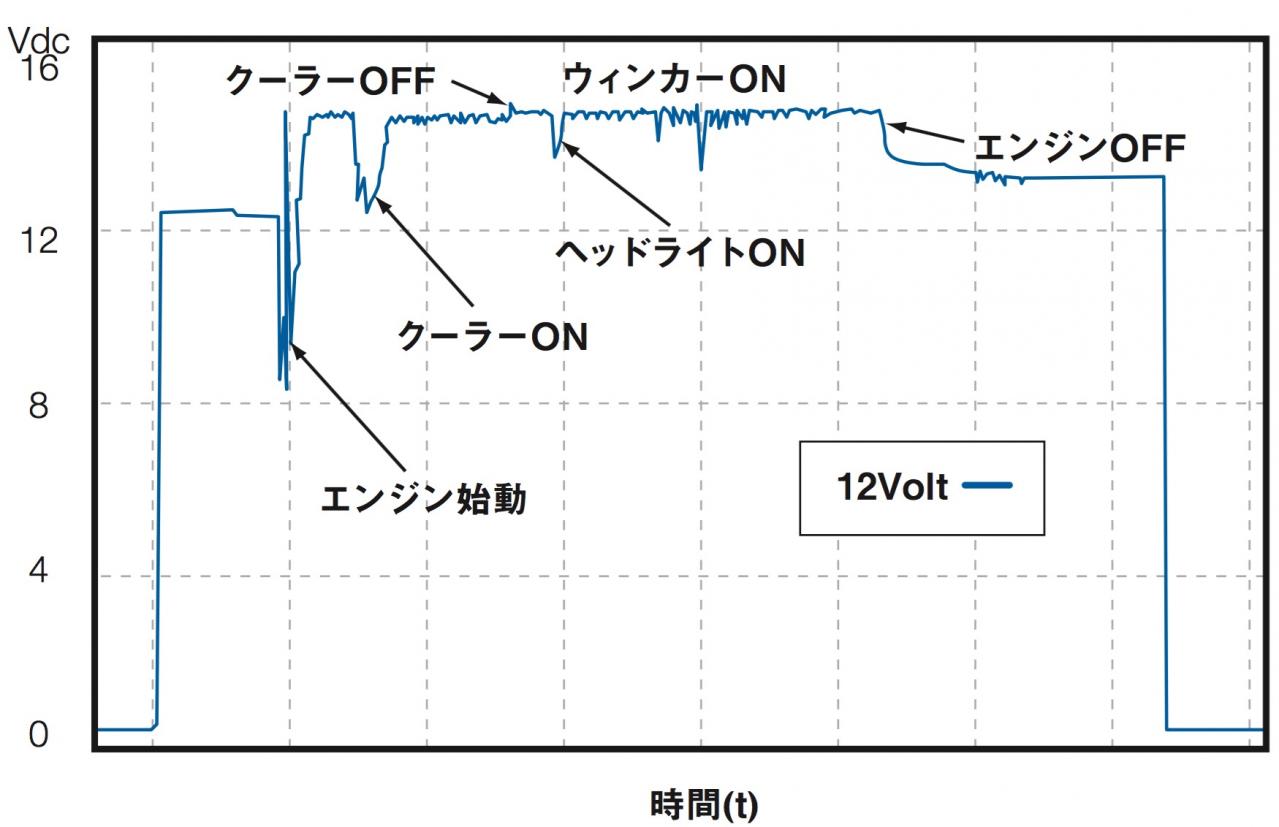

鉛蓄電池は、基本的に満充電状態で使われ、しかも従来の自動車では、電力の「出入り」があまり多くなかった。オルタネーターは、通常運行状態で必要な電力量を発生できるだけの能力を持っている、だから始動時を除けば、基本的にバッテリーの電力には頼らなかった。バッテリーが蓄えている電力は、消費電力がオルタネーターの発電能力を超えた時だけ補助的に使うもので、バッテリー全体の容量でいうと、せいぜい2%程度の出入りがたまに起こる、というものだった。

回生やアイドリングストップが入ってきても、基本的にその使われ方は変わらない。頻度こそ多くなるが、出入りが5%程度に増えたか?という程度だという。ただし、燃費性能の向上を目指してクルマ側の仕組みが変わってきたことで、バッテリーにはより高い「充電受入性」が求められるようになった。

具体的には「充電制御車」の登場だ。かつてのクルマはオルタネーターが常にエンジン回転数に応じた発電を行なっていた。しかし、省燃費性能をより高めるため、電力消費が少ない状態ではオルタネーターを休止させ、エンジン負荷を減らす機構が採用されるようになってきた。なにしろ、オルタネーターの発電負荷は最大でエンジン出力の5%程度とも言われる。その分の負荷を減らし、また、充電はなるべく回生によって補うことで、燃費向上を図るものが充電制御車である。

エネルギー回生効率を高めるためには、減速状態(えてして短時間である)で発電した電力のうち、どれだけをバッテリーに蓄えられるかが問題となる。そこで発電した電気をなるべく短時間の間に効率よく蓄えられる、充電受入性の高いデザインが要求されるようになってきたわけだ。言葉を換えれば、「燃費向上に貢献できるバッテリー」である。

さらにアイドリングストップが加わると、電力の出入り頻度はますます高まる。始動性(大電流を一気に放出できる性能)を高めるだけでなく、電力の出入りを繰り返しても寿命への影響が少ない「充放電耐久性」の高度化が求められる、という流れである。

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー

これが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費が劇...

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形往復...

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に洗練...

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこそ光...

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4とリフ...

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計ってみた...

会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chapter2...

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善手法...

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエンジン...

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてくだ...

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレインだ...

3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひとつ...

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)ってな...

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッチ付...

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感があるのか...

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?