東京モーターショー2019を振り返って——安藤眞の『テクノロジーのすべて』第38弾

- 2019/11/28

-

安藤 眞

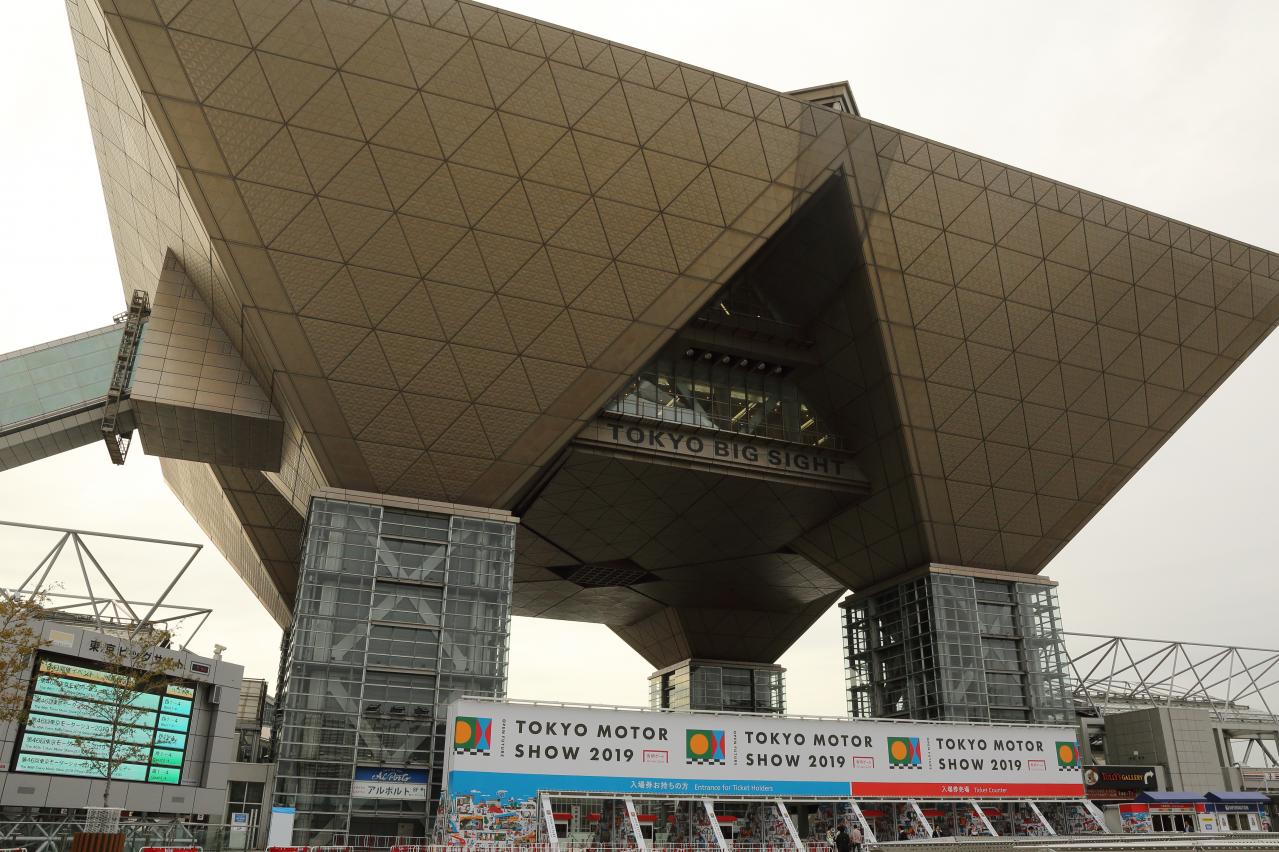

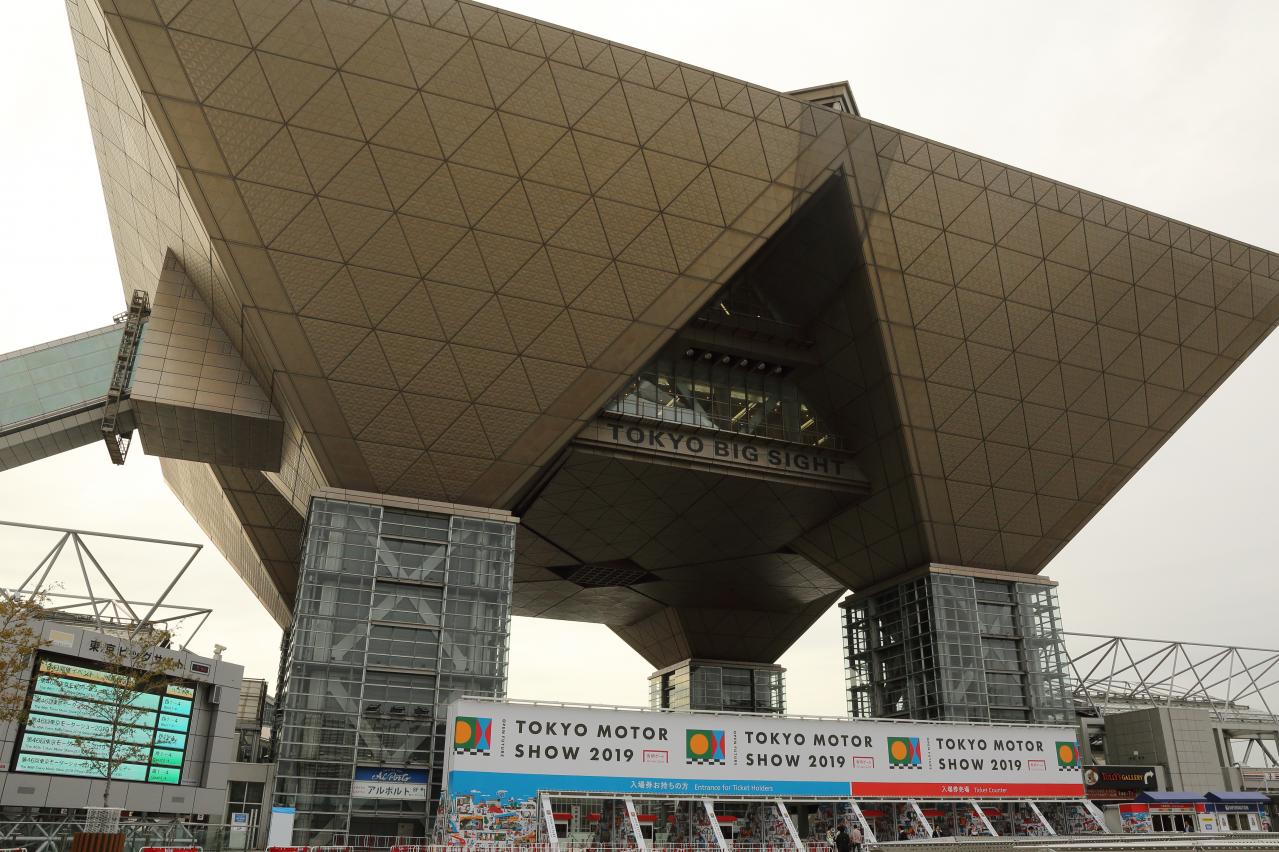

今年は2年おきに開催されている東京モーターショーの年(10月24日開幕〜11月4日閉幕)。東京オリンピック2020のあおりを受けて会場が2分されてしまったり、インポーターの参加が激減したりと、開催前は集客減が懸念されていたが、終わってみれば、前回比1.7倍の130万人と、「大成功」と言って良い結果となった。

TEXT:安藤 眞(ANDO Makoto)

展示技術の傾向として目立っていたのは、やはりCASE、すなわち、Connected、Autonomous、Shearing、Electric。特に部品館をまわっていて僕が気付いたのは、「自動化と電動化は、部品の形も変えていきそうだ」ということだ。

まずはコンチネンタルが出品していた無人運転車専用タイヤ。無人運転化で管理者の目が届きにくくなるため、タイヤに埋め込んだセンサーで摩耗状態や異物の貫通を検出/通知したり、乗員数に応じて空気圧を自動調整する機能を持ったものだが、トレッドパターンが特殊なのも特徴。それを見て気付いたのが、「タイヤに求められる性能自体も変わってくるのではないか」ということだ。

無人運転車は峠を攻めたりしないし、速度違反もしないから、グリップ限界の高さや限界領域の重要性は低くなる。となれば、乗り心地と静粛性に特化した性能追求ができる。省エネのためには転がり抵抗低減も必要だが、カタログ燃費競争と無関係になれば、その比重も低下。クルマは個人所有でないから、見栄えも問われなくなり、行きすぎた扁平化にも歯止めがかかるだろう。

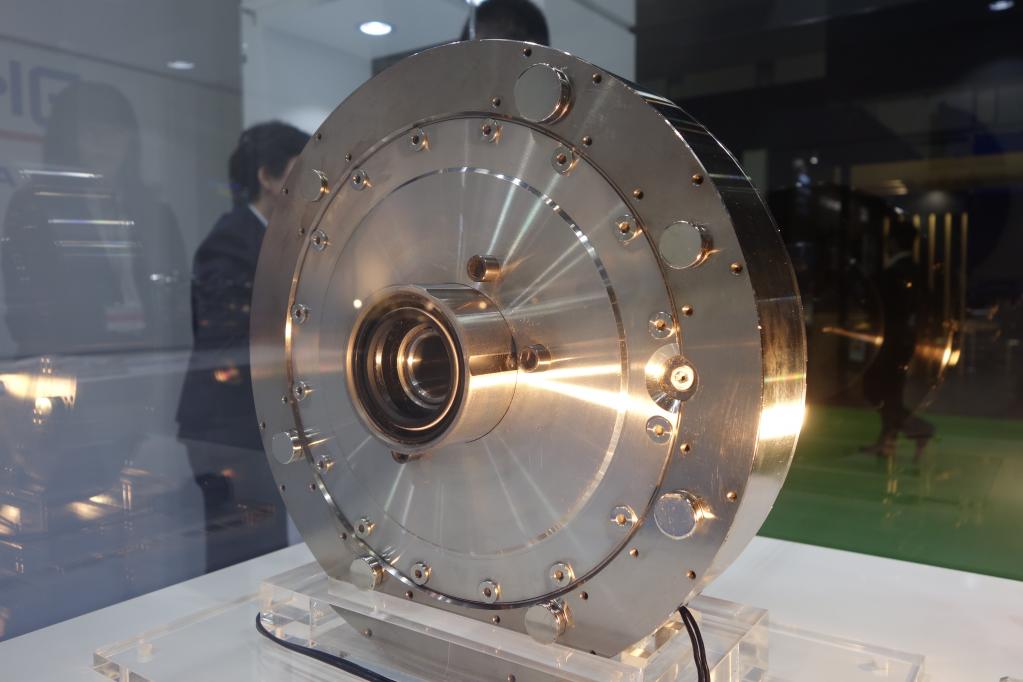

もうひとつは、ブレーキ。電動化が進んでエネルギー回生が自在になれば、摩擦ブレーキの負担は大幅に少なくなる。特に耐フェード性の見積もりは低くできるはずで、インボード化したり、デフケースに内蔵した湿式多板ブレーキで賄えるようにできれば、サスペンションのジオメトリー設定自由度は増すし、インホイールモーターにした際のばね下質量増も抑制できる。

倍力比が小さくて済むようになるから、オペレーション系も液圧式にこだわる必要はなくなり、モーターでキャリパーを直接駆動する方式でも成立するようになる。事実、これは曙ブレーキとジェイテクトが展示していた。曙ブレーキは磁性流体を使用した「MRブレーキ」も展示しており(数年前にも見た記憶がある)、実用化を目指しているとしていたが、キャリパーを電動化するのとは異なり、電気を流し続けないと制動力が得られないというのは、エネルギー収支の点で分が悪いのではないかと思った。

ただしブレーキの容量ダウンは、充電マネージメントをうまくやらなければ成立しない。たとえば、標高の高い場所で満充電にしてしまったら、下りでの回生ブレーキは使えなくなる。となると、車両の位置情報をもとにした充電マネージメントが必要になるし、PHEV以上の電動車でないと、電池の空き容量が足りずに適用できない可能性も出てくる。

ただしそれを逆から見れば、CASEをバラバラ考えるのではなく、組み合わせてみれば、意外な可能性が見つかるかも知れない、ということ。「うちの部品は関係ないなぁ」と思っているところにこそ、宝の種が隠れているかも知れない。

そんなことを考えた東京モーターショー2019だった。

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー

これが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費が劇...

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形往復...

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に洗練...

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこそ光...

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4とリフ...

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計ってみた...

会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chapter2...

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善手法...

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエンジン...

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてくだ...

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレインだ...

3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひとつ...

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)ってな...

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッチ付...

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感があるのか...

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?