ボルボS90に見るカーデザインの「黄金比」と「大和比(ヤマトヒ)」クルマにも確実に存在する「間」の良し悪し 【連載】難波教授の “カッコいい” お話#2_黄金比は「1:1.618」、大和比は「1:1.414」ボルボS90で考えてみる

- 2019/10/16

-

MotorFan編集部

【難波 治のデザインウォッチング】でもお馴染み、スバルの前デザイン部長で現在は、首都大学東京で教鞭をとる難波治教授。デザインについて知り尽くした教授だからこそ伝えられるデザイン論を、さまざまな角度から語ってもらう講義連載、本日の議題は……。

TEXT:難波 治(NAMBA Osamu/首都大学東京教授)

こんにちは。難波治です。前回から少し間があいてしまいました。申し訳ありません。さて、本日の講義は「間」についてです。いえ、最初から狙ったわけではありませんよ。

「間が悪かった」とか「間の悪い人」、冒頭でも申し上げた「間があく」など、私たちの会話のなかには「間」という言葉が多く出てきます。この場合の「間」はtimingの意味なのですが、これは物事と自分の位置取りだったり、その物事との時間的な位置取りについてのバランスを言っているのだと思います。

一方でspaceの意味合いを持つ「間」もあります。「間が良い」とか「間が悪い」とか言われますね。

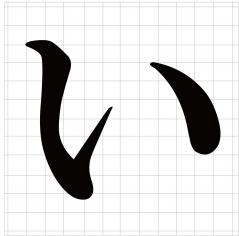

私たちが使用している言語には漢字・平仮名・片仮名があります。古くは墨を使用して毛筆で書かれていて、子どものころには習字を習わせられ、そして小学校の授業にも習字の時間がありました(いまもありますよね?)。習字では文字を構成するための要素とその位置取りの関係性を学ばせられたわけで、その構成が正しい位置取りでないと、文字としての表現ができませんし、読んでもらえないわけです。

このようになにか相対するモノやコトの位置取りとはかくも微妙なもので、どちらにおいても「間」の取り方というのは難しいものなのです。

しかも文字の「間」は、その位置取りさえ正しければ文字として機能するのですが、そこには「読み易い」「読みづらい」という感覚が出てきます。そこで我々は、いわゆる文字として「綺麗な字」を習わされることになります。

そのときには気づきもしなかったのですが、その「習字の均整のとれた綺麗なお手本の字」に「味」があったかどうかというと、それとは別のものだったと思うのです。ああ、小学生のときにそこに気づいていたならば、習字の先生に「君は下手くそだなあ」と言われたときに「いえいえ先生、味がある文字でしょう?」と言い返せたのですがねぇ……。

さて、前回のこのコラムの最後にグッドプロポーション=グッドデザインかどうか、これは決してイコールではないと書いたのですが、このお習字のストーリーで、少しおわかりいただけるのではないでしょうか。

いい立ちかた、をボルボ S90に見る 【新連載】難波教授の “カッコいい” お話 #1

【難波 治のデザインウォッチング】でもお馴染み、スバルの前デザイン部長で現在は、首都大学東京で教鞭をとる難波治教授。デ...

とはいえ「味」は別にして多くの人々は「習字のお手本」を「綺麗な文字だ」と認識します。これはこの列島に生まれ生活をしてきた民族のなかに流れる「綺麗なバランス」という感性として存在しているのです(欧米諸国においても同様にアルファベットでそのような感性がカタチ作られているでしょう)。

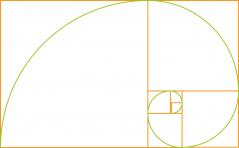

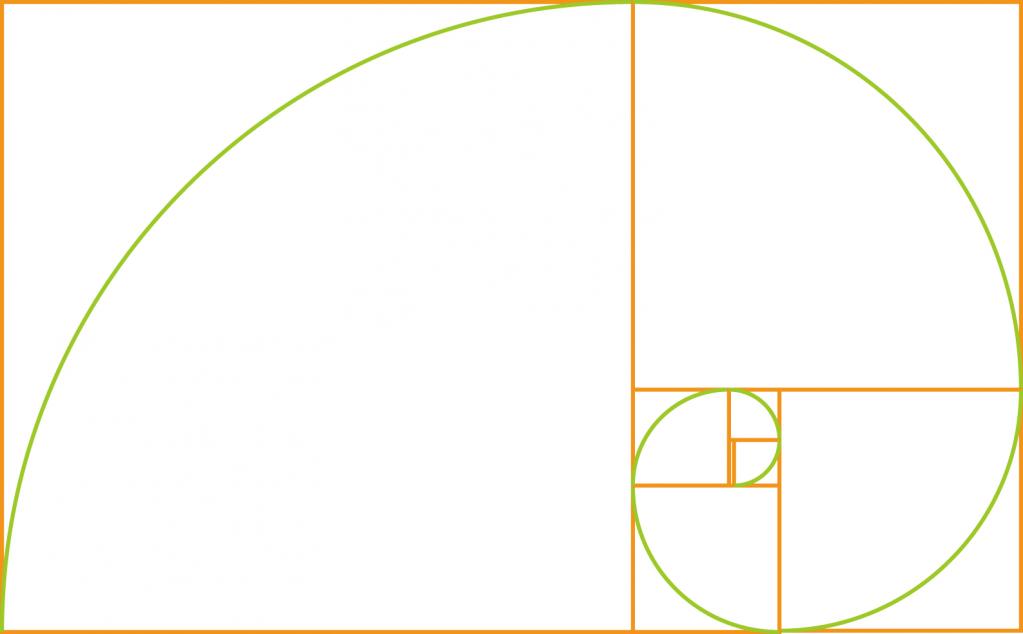

そういう比率のひとつに「黄金比」といわれる比率があります。四角形のそれぞれの辺の長さが1:1.618の自然のなかから生まれた関数比率で「人類がもっとも美しいと感じる比率」といわれています。ギリシャの宮殿から西洋の絵画、建築にも使用されていますし、身近なものでは名刺や郵便ハガキもこの比率になっています。自然界の生き物にもこの比率は存在しています。

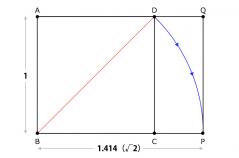

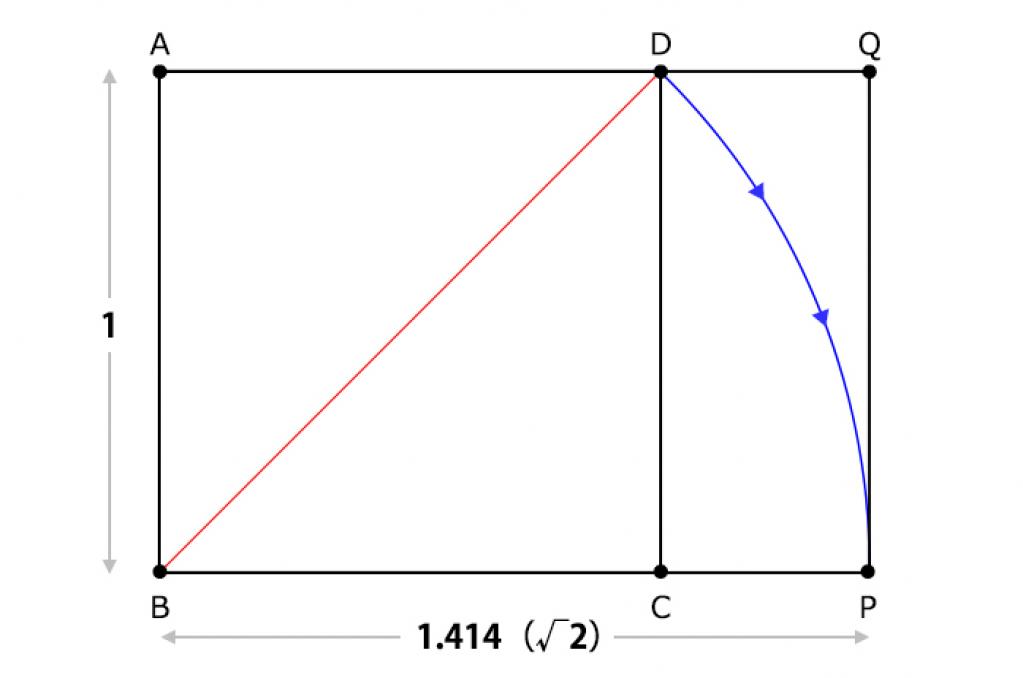

そしてこの日本には「大和比(ヤマトヒ)」と呼ばれる四角形の辺の比率が1:1.414の比率が存在していて、世界最古の木造建築物である法隆寺にも使われています。私たちが日常使用するA版B版の紙などもこの比率でできており、黄金比に対して白銀比とも呼ばれます。ちなみに、A・B版の紙は何度折りたたんでもその比率が保たれます。

これらの「美しい比率」は絵画や建築物、印刷物、また生活に使用されるプロダクツなどあらゆるものに適応されていますし、それを意識しなくても人々は創作物のバランスをこの比率に近づけているし、存在する物体を見たときのバランスの良し悪しをこの比率を元に感じているといえます。

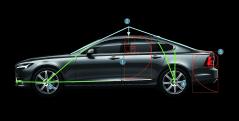

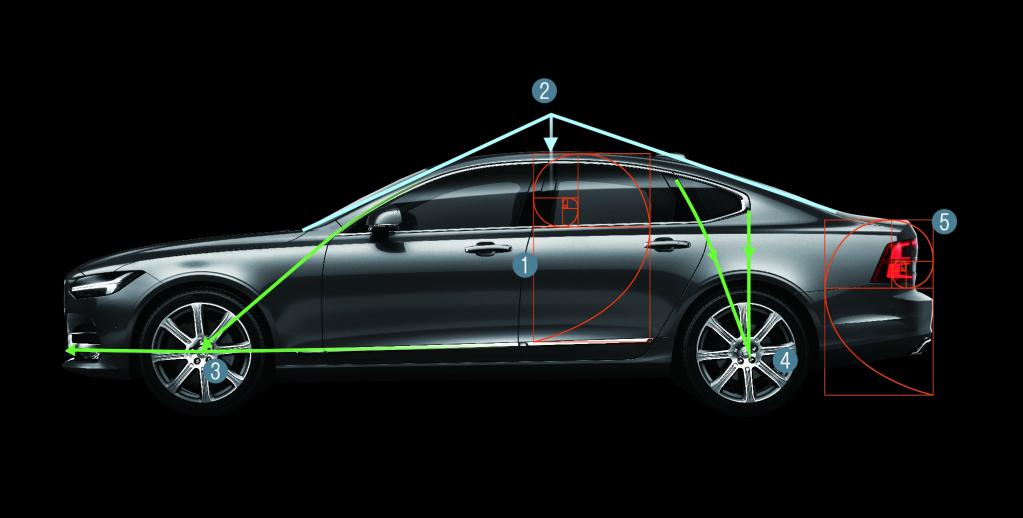

前回のコラムでボルボがS90の綺麗さを謳うために使用している比率はまさにこの比率をいっているのです。S90をカタチ作っている立体の基本的な構成比率が黄金比で構成されていると彼らはいっているのです。

そしてさらに彼らは占有するそれぞれの塊の寸法比率(量的なバランス)としての黄金比の美しさのほかに、クルマだからこその車輪と車体との最適な位置関係についても語っています。

前輪と後輪の軸距(ホイールベース)は車輪の4つ分から4つ半くらいが落ち着くとか、Aピラーの延長線上に前輪の軸中心がくる、後席居住空間の量的な重心(Cピラーがもっともボリュームを支えて感じる部分など)が後軸の上にくる、というような立体構成の位置バランスなどを語っているのですが、じつはこれは自動車デザインのセオリーとも呼ばれているもので、僕が若い頃などは先輩から教わったものでした。

こういう理屈が揃っているので「ボルボ S90は綺麗なクルマなんです」と言わんとしているというわけですね。もしくは「なぜS90が綺麗に見えるかを教えてあげましょう」というちょいと高いところから目線での主張なのでしょう。

こういう自動車のセオリーが「カッコイイ」となる理由はクルマのパッケージレイアウトから考えると納得がゆくものがあります。一昔前から高級車両は高性能なエンジンを積んでいました。これらの多くは直列の多気筒エンジンで、エンジン長がどうしても長くなるので、人が乗るキャビン部分はその後ろになります。そうするとフロントウィンドウを支えるAピラーは自然と後方に位置することになり、タイヤとの関係は前述のようになるのです。

また後輪は駆動輪でもあり(ほとんどのクルマがFRでした)車体を支える大事な役割なので、後輪より後ろ側に荷重中心が残っているように見えるのは不安定な印象を与えます。なにより、後席の乗員(昔はご主人さまだったのでしょう)が乗降するには後輪が邪魔になってはいけませんし、後輪のタイヤハウスが後席のクッション幅を狭くするなどもっての外だったはずです。

このように衆人が憧れる高級車がこのように見えるのですからこれがクルマの綺麗なプロポーションと刷り込まれるようになったのも無理がなかったのではないでしょうか。

カーデザイナー達はこれを大衆車でも可能にするように努力をしたものでした。しかし時代が進み、エアロダイナミクスが追求され始めるとクルマのシルエットが変化を起こし始めました。空気を抵抗低く、効率良く後方に流すためにフロントウィンドウが後方へ倒れ始めます(実際には後ろに倒すと乗員の居住空間を狭くしてしますので、フロントウィンドウのつけ根が前に出ました)。そうなればAピラーも倒れざるを得ず、Aピラーの根元は前進を始めました。そうするとAピラーの延長線上は前輪の軸に到達するのが良し、とされたバランスのセオリーは保てなくなったのです。

しかし、現代ではフロントウィンドウの立っているクルマはほぼ見かけ無いほどフロントウィンドウが倒れているのは当たり前になりましたから、美しいとされるクルマのデザインセオリーも時代とともに変わっているのです。プリウスは新世代の「クルマのカタチ」を明確に示した新しい時代の定番シルエットを持った、新しい時代のプロポーションだといえるのです。

しかし、高級車を求める層やその年齢の方々、自動車が大好きな方々にはまだこれまでのセオリーに則った立体の組み立てを良しとする傾向が根強く残っているので変化の動きが遅く見えますが、サイズの小さなクルマ達から次第にその価値観も変化しています。またいま、グローバルな環境訴求からエンジンサイズはどんどん小さくなっていますし、一部はエンジンからモーターへと変わっています。また今後は5mを超えるような高級車の占有する面積そのものも問われるようになるかもしれませんし、仮にその全長をもっと有効に室内空間へ活かせばもっと広い室内も可能になります。しかし乗用車が個人所有である以上、効率だけではない価値(付加価値)も存在していますから、まだもう少しこれまでの価値観にあった自動車デザインも継続されるのであろうと思っていますし、それを敢えてブランドの訴求として改めて押出しているメーカーもあるのが事実です。

テスラなどはクルマを所有したいと強く思う消費者が高価格帯に多く残っていることを良くわかった上で、しかし最先端であるEVを彼らに売るためにこれまでのカーデザインのセオリーをそこそこ守りながら巧みにしたたかに商売をしていると思いますね。

ある意味、とてもうまい「間(stance)」の取り方なのではないでしょうか。

【PROFILE】

難波 治 筑波大学芸術学群生産デザイン専攻卒業後、スズキ自動車に入社。カロッツェリア・ミケッロッティでランニングプロトの研究、SEAT中央技術センターでVW世界戦略車としての小型の開発の手法研究プロジェクトにスズキ代表デザイナーとして参加。独立後、国内外の自動車メーカーのデザイン開発研究&コンサルタント業務を開始。2008年に富士重工業のデザイン部長に就任。13年にCED(Chief Executive Designer)就任。15年10月から首都大学東京トランスポーテーションデザイン准教授。18年4月から同教授。

|

|

|

自動車業界の最新情報をお届けします!

Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー

これが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費...

- 2021/03/26

- インプレッション

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形...

- 2021/04/03

- インプレッション

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に...

- 2021/02/20

- インプレッション

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこ...

- 2019/08/11

- インプレッション

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4と...

- 2021/06/28

- インプレッション

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計って...

- 2019/08/09

- インプレッション

会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chap...

- 2018/08/28

- 新車情報

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善...

- 2020/04/26

- コラム・連載記事

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエン...

- 2019/07/15

- テクノロジー

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

- 2020/04/19

- テクノロジー

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えて...

- 2020/02/24

- テクノロジー

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレイ...

- 2019/07/27

- テクノロジー